- 2019.02.27 食事に含まれるアミノ酸の役割――食事制限下におけるマウスの寿命・腎機能・筋力への影響

- 2018.12.26 肝内胆管がん術後の新規予後予測マーカー ーナルディライジン

- 2018.08.06 転移リンパ節の線維化は大腸癌における予後不良因子である

- 2018.07.27 乱流が臨床レベルの大量の血小板作製を可能にする

- 2018.07.25 慢性膵炎、膵がん発症を制御する新たなメカニズムの解明

- 2018.07.13 Epithelial membrane protein 1は、copine-III、Rac1を介して細胞運動を亢進させ、がんの転移を促進する

- 2018.06.27 ミクログリア標的ペプチドを用いた核酸輸送技術による神経因性疼痛の新規遺伝子治療

- 2018.06.07 二つのタンパク質分解経路への指向性を有する細胞内抗体を用いた、筋萎縮性側索硬化症(ALS) 関連蛋白質TDP-43凝集体の除去

- 2018.04.25 ナルディライジンは、HDAC1/p53依存性の転写調節を介して腸の腫瘍形成を制御する

- 2018.04.11 がん幹細胞を標的化、駆除する分子を新規同定—がんの新規創薬、治療法開発に応用—

- 2018.03.20 心肥大を誘導する各種圧負荷に対する心筋アファディンの作用効果

- 2018.02.01 社会的要因と高コレステロール血症の有病・治療との関連 NIPPON DATA2010より

- 2018.01.16 神経難病である多系統萎縮症の細胞内封入体形成メカニズムを一部解明―病態解明と治療法開発に向けた細胞モデルの樹立―

- 2017.03.30 コレステロールは胆汁酸に対するリン脂質の細胞保護作用を弱める

- 2017.03.07 日本人に多いEGFR変異を持つ肺腺がんの罹りやすさを決める遺伝子領域発見

- 2017.02.06 ヒト虚血心筋において生き残る心筋前駆細胞の同定

- 2017.01.17 喫煙習慣は全身の血管で動脈硬化の進展に影響する

- 2017.01.17 心筋介在板に存在するタンパク質アファディンが慢性的な圧負荷による心筋障害を抑制

- 2016.12.12 肺癌の異所性PD-L1発現におけるRAS-MAPKシグナルの役割を解明

- 2016.08.30 高血圧治療におけるペプチド分解酵素Dipeptidyl peptidase Ⅲの新たな役割

- 2016.08.03 食事中のナトリウムとカリウムの比が高い人で循環器病死亡リスクが増加

- 2016.05.09 後天性QT延長症候群の遺伝的背景

- 2016.05.09 筋硬直性ジストロフィー患者さんにおける心臓伝導障害の機序を明らかにした

- 2016.05.09 全身でGFPを発現するカニクイザルの作製

- 2015.12.28 中年期のミルク摂取と死亡時における黒質神経細胞密度の関係

- 2014.12.04 プリオンタンパク質および心筋型トロポニンTをマーカーとする成体心筋組織の間隙細胞は拍動する心筋細胞へと自発的に成長する

- 2014.10.20 プロラクチン誘導蛋白質( Prolactin-Induced Protein :PIP) のヒト皮膚への作用について

- 2014.03.03 神経幹細胞が保たれる仕組みの一端を解明

- 2013.07.10 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後糖負荷による消化管運動の増強

- 2013.05.07 血圧と全栄養関連解析

- 2013.07.31 セボフルランは活性酸素による心筋傷害を抑制して虚血再灌流傷害から心臓を保護する

- 2013.03.28 胃癌術後におけるアディポネクチンの低下と術後感染リスクの関連

- 2012.03.21 インスリン抵抗性患者に観察される骨格筋リポプロテインリパーゼ活性低下がミトコンドリア機能を低下させる

- 2012.01.18 高リスク症例に対する両側内胸動脈バイパスの生命予後改善効果は術後早期から出現する

- 2011.08.02 血液生化学値を規定する46遺伝子を同定

- 2012.01.18 Transient Receptor Potential Canonical チャネルを通るCa2+の流入が心筋のカルシウムパラドックス傷害の発生に関わっている。

- 2012.01.18 セボフルランはTransient Receptor Potential Canonical チャネルの活性化を抑制することにより,カルシウムパラドックスを介するCa2+過負荷から心室筋細胞を保護する。

- 2011.09.12 肺がんの発症に関連する遺伝子を同定

- 2011.09.12 単一プラットフォーム上に診断薬と治療薬を搭載した超分子ナノキャリアによる可視化ドラッグデリバリーの、膵癌モデルを用いた評価

- 2011.09.12 ヘリコバクター・ピロリ感染スナネズミにおいて、PPI長期投与は萎縮性胃炎を憎悪させ腺癌の発生を促進する

- 2011.02.09 アルツハイマー病治療薬の背景にあるクルクミン誘導体の互変異性とベータアミロイドペプチド結合能との関係

- 2011.01.11 抗Dickkopf-1 (DKK1)抗体は癌細胞から分泌されたDKK1タンパク機能を中和して癌細胞にアポトーシスを誘導する/CDCA5タンパク由来の細胞膜透過性ペプチドはERKキナーゼによるCDCA5のリン酸化を選択的に阻害し癌細胞の増殖を抑制する

- 2010.12.14 ゲノムワイド相関研究による日本人2型糖尿病発症遺伝子UBE2E2、C2CD4A-C2CD4Bの同定

- 2010.11.08 AKT1シグナルにおいて肺癌・食道癌の発生と悪性化に関わる新規診断・治療標的分子を同定/TSC1シグナルにおいて肺癌の発生と悪性化に関わる新規診断・治療標的分子を同定

- 2010.10.01 胎生期特異的メチルトランスフェラーゼDNMT3Lはヒト胎児性癌の増殖に必須の分子であり、胎児性癌の新規マーカーである

- 2010.06.18 マウス心室内に拍動する細胞を新しく発見した/マウスにおいて新しく発見した拍動する非定型心筋細胞は心筋胎児型遺伝子の発現を保持しながら老年にいたるまで心臓内に存在する

- 2010.05.10 カロリー制限による加齢性腎障害抑制効果における抗老化分子Sirt1-オートファジー経路の意義

- 2010.04.21 サル黒質-視床-前頭前野投射の単一細胞レベルでの同定

食事に含まれるアミノ酸の役割――食事制限下におけるマウスの寿命・腎機能・筋力への影響

論文タイトル

Role of dietary amino acid balance in diet restriction‐mediated lifespan extension, renoprotection, and muscle weakness in aged mice

掲載誌

Aging Cell 2018;17:e12796

- DOI: 10.1111/acel.12796

執筆者

Shohei Yoshida, Kosuke Yamahara, Shinji Kume, Daisuke Koya, Mako Yasuda-Yamahara, Naoko Takeda, Norihisa Osawa, Masami Chin-Kanasaki, Yusuke Adachi, Kenji Nagao, Hiroshi Maegawa, and Shin-ichi Araki

概要

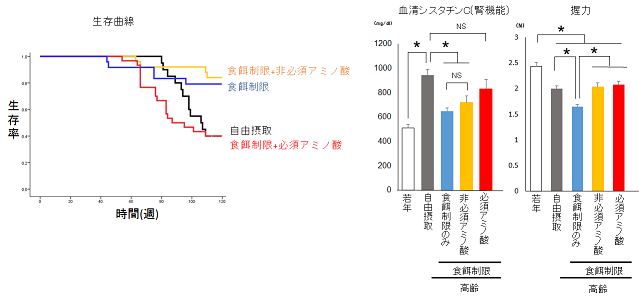

健康寿命をいかに延ばすかは、高齢化が進展する社会において重要な課題です。マウスでは、エサの制限により腎機能の低下が抑えられ、寿命が延長することが知られています。また、ハエではエサのアミノ酸が、寿命に影響を与えていることが知られています。食事制限は健康寿命を延長する方法として有力な候補とされていますが、ヒトでは食事量を制限すると筋力の低下を引き起こすことが知られるため、筋力を低下させずに食事制限の効果が最大限に得られる方法の解明が課題でした。

本研究では「食事に含まれるアミノ酸の内容」に着目し、マウスに対しアミノ酸の配合を変えたエサを用いて、食事量を制限する実験を行いました。その結果、必須アミノ酸群*を多く含んだエサを与えた群では、エサの量を制限しても筋力は低下しませんでしたが、腎機能が悪化し寿命が短くなりました。一方、非必須アミノ酸群を多く含んだエサを与えた群では、エサを制限しても筋力が低下せず、腎機能が保持され寿命が延長しました(図1)。食事制限によって上昇する細胞内の硫化水素が、必須アミノ酸の一種であるメチオニンによって減少しており、メチオニンを多く摂取すると腎機能や寿命に悪い影響を与えていることがわかりました。(図2)。術前にNRDC血清濃度を評価することが、術後の生命予後予測、さらには術後化学療法など集約的治療法選択の指標となる可能性が示されました。

この結果は、食事中のアミノ酸の組成が、マウスの寿命・腎機能・筋力に影響を与えていることを示唆するものです。今後、ヒトへの応用に向けさらなる検証が待たれます。

*必須アミノ酸群: タンパク質を構成するアミノ酸のうち、体内では合成できない、あるいは、充分量が合成できないもの。ヒスチジン, イソロイシン, ロイシン, リジン, メチオニン, フェニルアラニン, スレオニン, トリプトファン, バリン

(図1)必須アミノ酸を加えたエサで制限をすると、エサ制限によって得られる寿命延長効果や腎保護効果が打ち消された。必須アミノ酸や非必須アミノ酸を加えたエサで食事制限を行うと、エサ制限によって生じる筋力の低下が抑制された。

(図2)メチオニン以外の必須アミノ酸を加えたエサを与えた群では、通常のエサを制限した群と同水準の寿命延長効果・腎保護効果が得られた。腎組織における硫化水素の濃度は、エサの制限によって上昇したが、必須アミノ酸群を加えたエサで低下し、メチオニン以外の必須アミノ酸を加えたエサを与えた群では上昇した。

これらの結果は、メチオニンには食事制限によって得られる効果を抑制する働きがあることを示唆する。文責

山原康佑 内科学講座(糖尿病内分泌・腎臓内科)

肝内胆管がん術後の新規予後予測マーカー ーナルディライジン

論文タイトル

Serum nardilysin, a surrogate marker for epithelial-mesenchymal transition, predicts prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma after surgical resection

掲載誌

Clinical Cancer Research December 10 2018

doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-0124執筆者

Tomoaki Yoh, Etsuro Hatano, Yosuke Kasai, Hiroaki Fuji, Kiyoto Nishi, Kan Toriguchi, Hideaki Sueoka, Mikiko Ohno, Satoru Seo, Keiko Iwaisako, Kojiro Taura, Rina Yamaguchi, Masato Kurokawa, Jiro Fujimoto, Takeshi Kimura, Shinji Uemoto, Eiichiro Nishi

概要

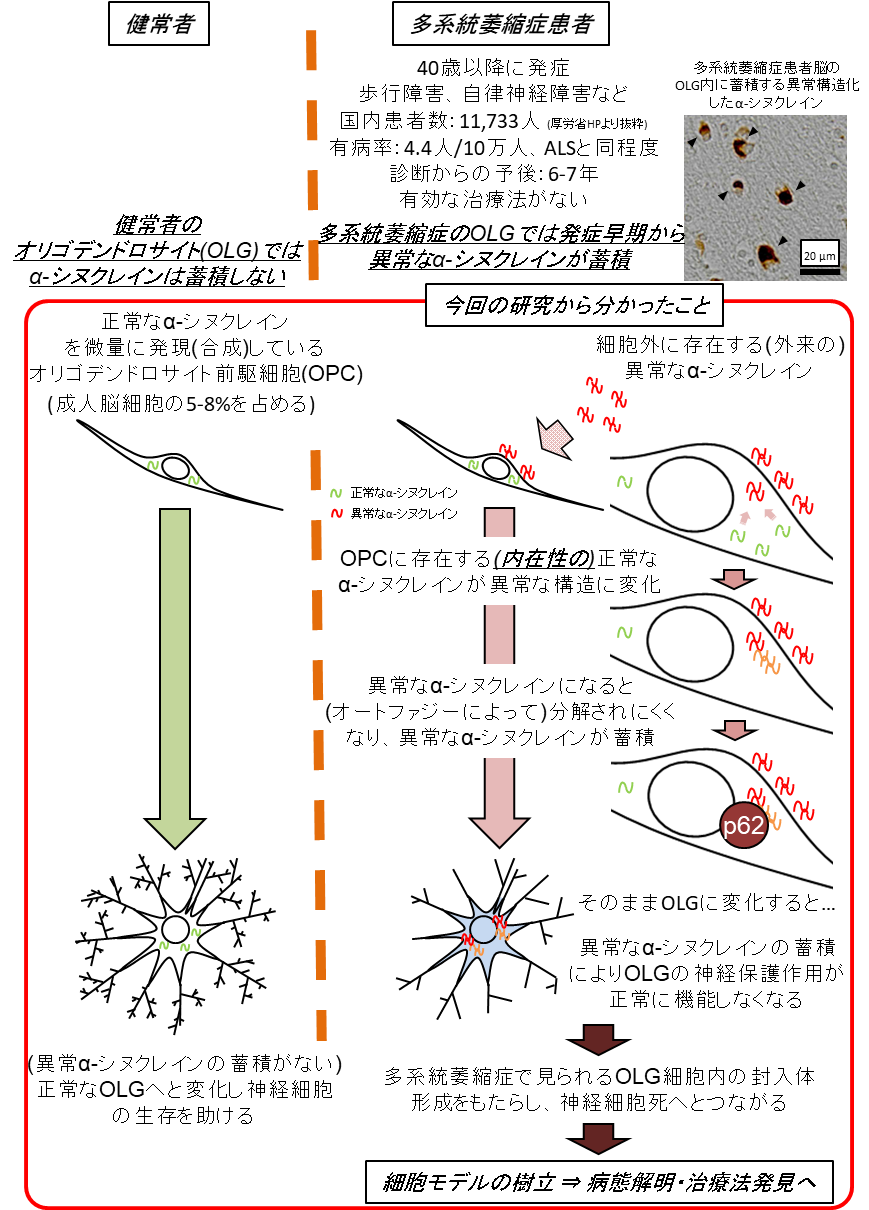

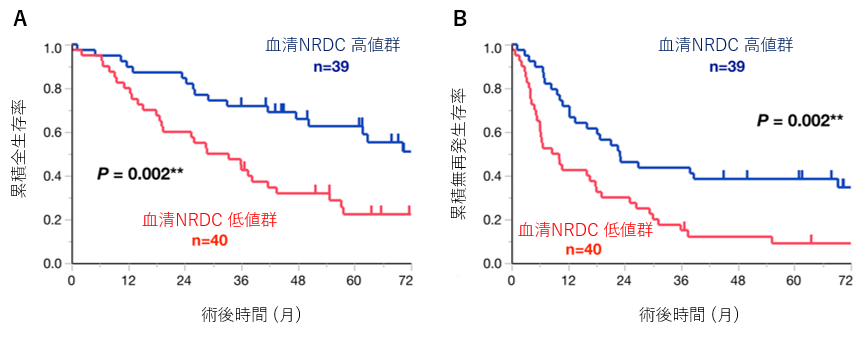

肝内胆管がん (ICC) は原発性肝がんの約10%を占め、肝細胞がん (HCC) に次いで2番目に多く、日本を含む東アジアで症例が多いことが知られています。HCCと異なりリンパ節転移を来しやすいこと、有効な化学療法が確立されていないことなどから、その生命予後は極めて不良です。

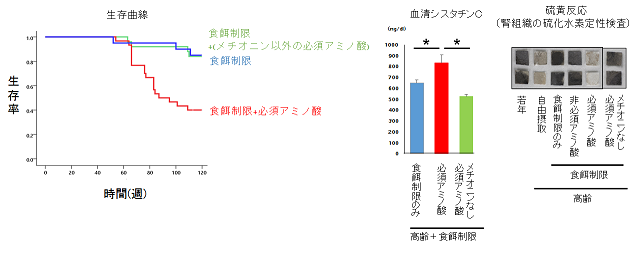

今回我々は、外科的切除を行ったICC症例において、術前の血清ナルディライジン(NRDC)濃度が術後全生存率、無再発生存率と有意に逆相関することを、京都大学 肝胆膵・移植外科、兵庫医科大学 外科学(肝・胆・膵外科)との共同研究によって明らかにしました(図1)。また、ICC細胞株においてNRDC遺伝子の発現を抑制すると、細胞の増殖・遊走の抑制、抗がん薬感受性の増強が誘導され、上皮間葉転換 (Epithelial Mesenchymal Transition: EMT) 関連遺伝子の発現が抑制されることを示しました。さらに、切除標本病変部のNRDC mRNAレベルは血清NRDC濃度と相関し、さらにZEB1やSNAI1などEMT関連遺伝子と強く相関したことから(図2)、NRDC血清濃度がICC原発巣のEMT状態の代理マーカーになる可能性が示唆されました。

術前にNRDC血清濃度を評価することが、術後の生命予後予測、さらには術後化学療法など集約的治療法選択の指標となる可能性が示されました。

図1: 肝内胆管がん患者術後の生存曲線 (A: 全生存率, B: 無再発生存率)。術前の血清ナルディライジン(NRDC)値により低値群(n=39)、高値群(n=40)に層別化して比較した。

図2: 肝内胆管がん切除標本病変部におけるNRDC mRNA発現レベルとEMT関連遺伝子(ZEB1, SNAI1)発現レベルとの相関

文責

薬理学講座 西 英一郎

転移リンパ節の線維化は大腸癌における予後不良因子である

論文タイトル

Fibrosis in metastatic lymph nodes is clinically correlated to poor prognosis in colorectal cancer

掲載誌

Oncotarget

doi10.18632/oncotarget.25636執筆者

Daiji Ikuta, Toru Miyake, Tomoharu Shimizu, Hiromichi Sonoda, Ken-ichi Mukaisho, Aya Tokuda, Tomoyuki Ueki, Hiroyuki Sugihara and Masaji Tani

概要

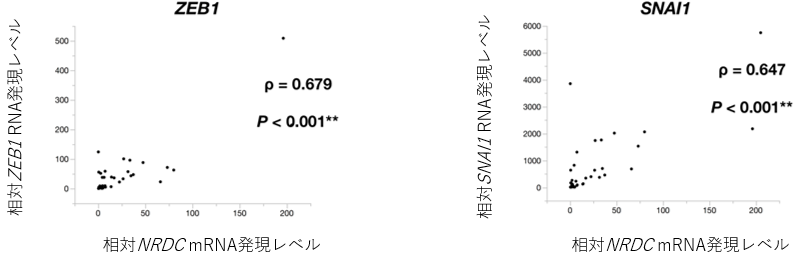

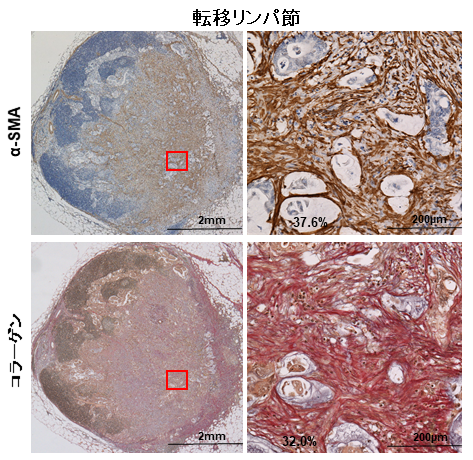

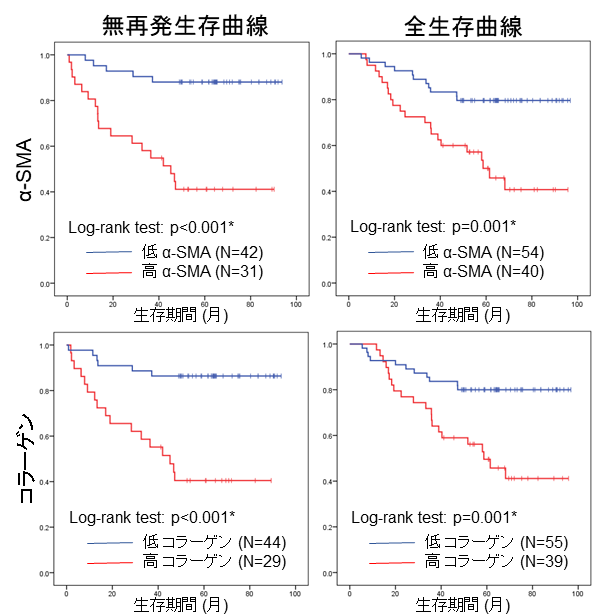

線維化を含む癌の微小環境は、癌の成長および遠隔転移において中心的な役割を果たしています。癌周囲間質の線維化は発癌の危険因子として知られていますが、大腸癌における転移性リンパ節の間質の線維化が予後にどのように寄与するかについては明らかではありませんでした。本研究では、大腸切除術を施行された転移リンパ節を有する94人の大腸癌患者に対して、転移リンパ節におけるα平滑筋アクチン (α-SMA) やコラーゲンなどの線維化マーカーの発現を調査し、その臨床的意義について検討しました (図1)。

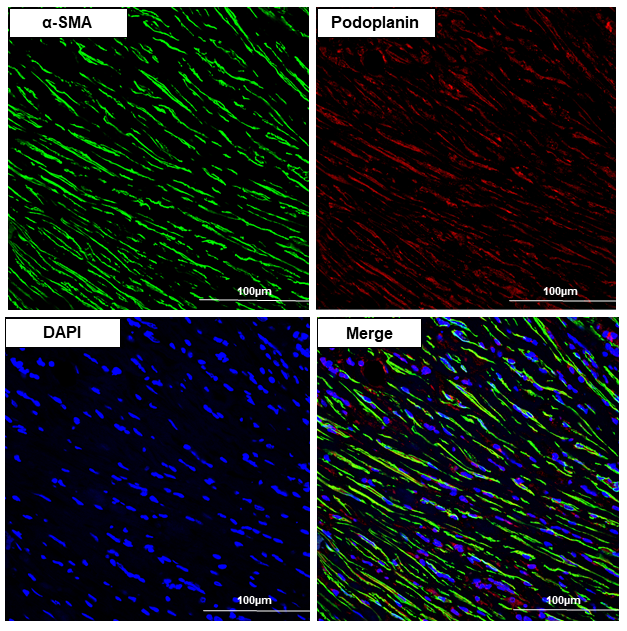

転移リンパ節におけるα-SMAの発現やコラーゲンの産生による線維化の増強は、大腸癌患者における無再発生存率 (再発せずに生存する割合) および全生存率 (再発の有無とは関係なく生存する割合) の低下と関連していました (図2)。また、転移リンパ節の間質ではα-SMAとリンパ管内皮細胞マーカーとして知られているPodoplaninを共発現する細胞が存在し、転移リンパ節の線維化におけるfibroblastic reticular cellの存在が示唆されました (図3)。

今回の検討では、原発腫瘍だけではなく転移リンパ節においても、間質線維化が予後因子として重要であることが明らかになりました。この研究により、転移リンパ節の線維化が術後治療選択のバイオマーカーとなる可能性が考えられます。また、転移リンパ節の線維化が癌悪性化に及ぼすメカニズムが解明されれば、新たな癌治療法の開発につながることが期待されます。

図1 転移リンパ節のα-SMA(上)とコラーゲン(下)の発現。

図2 転移リンパ節のα-S図2 転移リンパ節におけるα-SMA(上)とコラーゲン(下)の発現による生存曲線。これらの発現が高く線維化が強いと生存率が低下した。

図3 転移リンパ節のα-SMA(左上)およびPodoplanin(右上)の蛍光免疫染色。これらの共発現する細胞を認め(右下)、fibroblastic reticular cellであることが示唆された。

文責

外科学講座(消化器・乳腺・一般外科) 生田大二

乱流が臨床レベルの大量の血小板作製を可能にする

論文タイトル

Turbulence activates platelet biogenesis to enable clinical scale ex vivo production

掲載誌

Cell

doi:10.1016/j.cell.2018.06.011執筆者

Yukitaka Ito, Sou Nakamura, Naoshi Sugimoto, Tomohiro Shigemori, Yoshikazu Kato, Mikiko Ohno, Shinya Sakuma, Keitaro Ito, Hiroki Kumon, Hidenori Hirose, Haruki Okamoto, Masayuki Nogawa, Mio Iwasaki, Shunsuke Kihara, Kosuke Fujio, Takuya Matsumoto, Natsumi Higashi, Kazuya Hashimoto, Akira Sawaguchi, Ken-ichi Harimoto, Masato Nakagawa, Takuya Yamamoto, Makoto Handa, Naohide Watanabe, Eiichiro Nishi, Fumihito Arai, Satoshi Nishimura, Koji Eto

概要

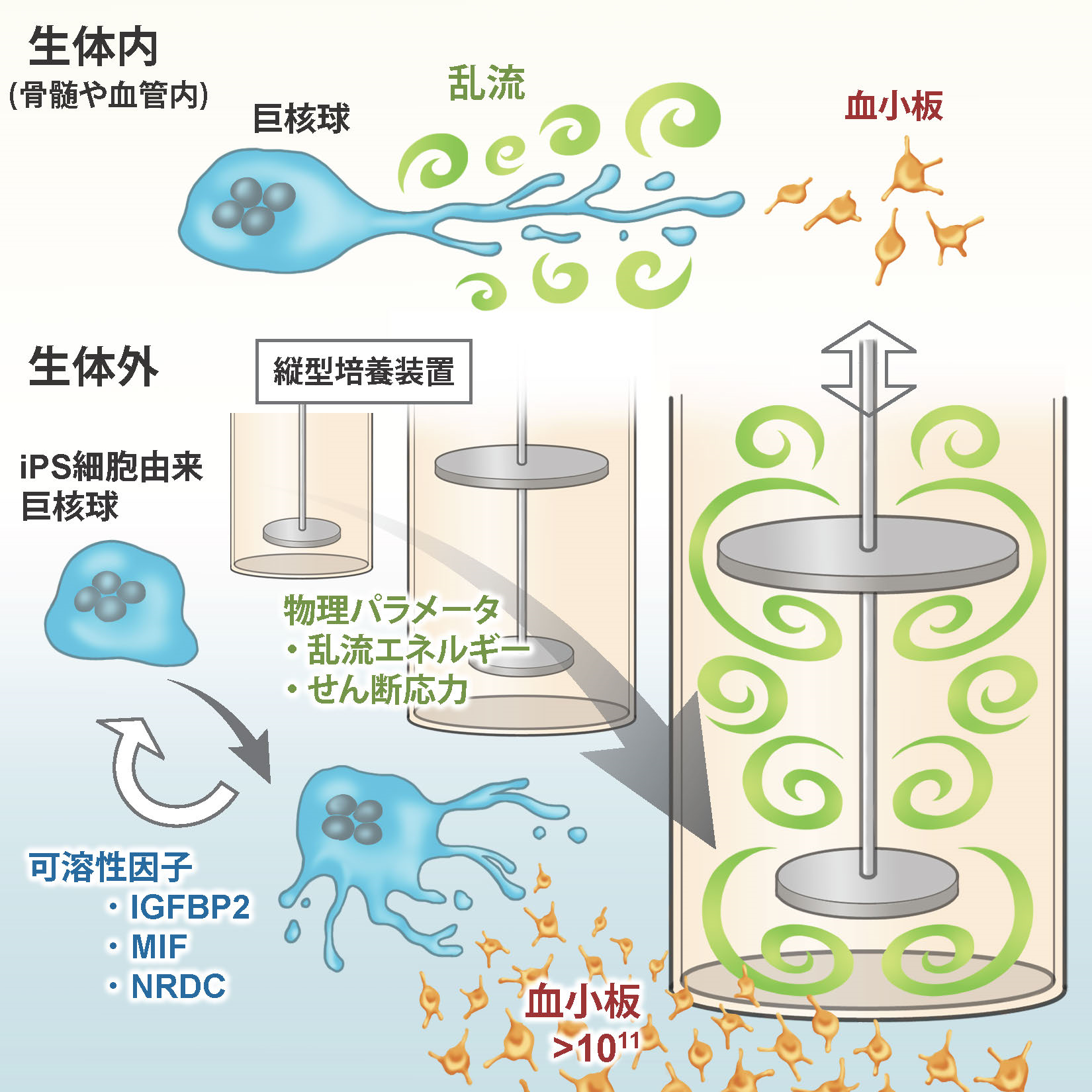

ヒトiPS細胞を使った生体外における血小板作製技術は、ドナーに依存する献血にとって代わる生産システムとして期待されています。しかし、iPS細胞由来の巨核球から作られる血小板の数は、これまでの生産方法では輸血に必要な量(1千億個以上)には届きませんでした。

本研究において江藤浩之 教授(京都大学CiRA、千葉大学再生治療学研究センター長)の研究グループは、我々を含む産学の共同研究を通じて、骨髄や血管内において発生する物理的な乱流が血小板生成の鍵であることを突き止め、必要な乱流条件を設定可能な縦型培養装置を開発しました。この装置を用い、同定した物理パラメータを調整することによって、8Lスケール装置から大量に高品質の血小板(1千億個以上)を作製することに成功しました。

さらに、乱流に伴い巨核球からIGFBP2、MIF、ナルディライジン(NRDC)という可溶性因子が放出され、血小板生成を促進していることが分かりました。我々が長年研究しているNRDCが血小板生成においても重要な役割を担うことが、本研究で初めて明らかになりました。また作製されたヒトiPS細胞由来の血小板を2種類の動物モデルに輸血すると、血小板は体内を循環し、止血などが正常に行われていることが確かめられました。

本研究の成果である、スケール変更可能な縦型培養装置の開発と血小板産生量に関わる二つの物理パラメータの同定は、今後、より大規模な血小板生産のための新たな培養装置の開発に大いに役立ちます。さらに、今回の血小板生成メカニズムの一端の解明と生体外における血小板作製法の開発は、これからの血小板生成の研究、輸血医療、細胞治療や再生医療に影響をもたらすことが期待されます。

図: 生体内(骨髄や血管内)では、乱流が発生している時に巨核球から血小板が生成される。そこで、容器内で乱流を発生させる培養装置を開発し、輸血に必要な1千億個以上の血小板を作製することに成功した。

文責

薬理学講座 西 英一郎

慢性膵炎、膵がん発症を制御する新たなメカニズムの解明

論文タイトル

Nardilysin inhibits pancreatitis and suppresses pancreatic ductal adenocarcinoma initiation in mice

掲載誌

Gut

doi:10.1136/gutjnl-2017-315425執筆者

Kozo Ikuta, Akihisa Fukuda, Satoshi Ogawa, Kenji Masuo, Norihiro Goto, Yukiko Hiramatsu, Motoyuki Tsuda, Yoshito Kimura, Yoshihide Matsumoto, Yuto Kimura, Takahisa Maruno, Keitaro Kanda, Kiyoto Nishi, Kyoichi Takaori, Shinji Uemoto, Shigeo Takaishi, Tsutomu Chiba, Eiichiro Nishi, and Hiroshi Seno

概要

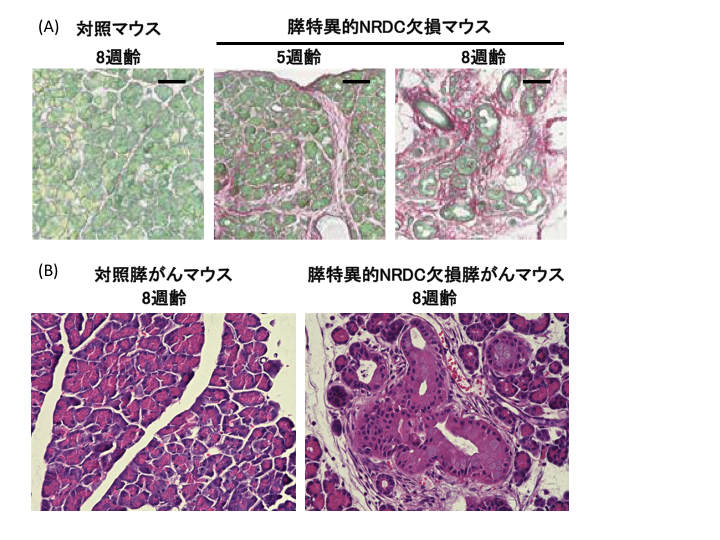

膵がんは代表的な難治がんのひとつで、その罹患数と死亡数は我が国でもますます増加しています。国立がん研究センターが今年発表したデータでも、膵がんの10年生存率は5%と部位別がんの中で最も低く、新たな膵がん治療法開発に対する社会的要請は大変大きくなっています。

当研究グループは、ナルディライジン(NRDC)というタンパク質の発現を抑えることで、関節リウマチなどの炎症性疾患や、胃・大腸がんなどの発症進展が抑制されることを報告してきました。

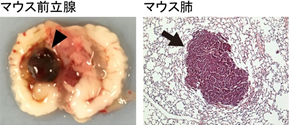

本報告で我々は、膵臓特異的にNRDCを欠損させたマウスが、前がん状態と考えられている腺房導管化生(Acinar-ductal metaplasia: ADM)と類似した表現型を呈し、さらに炎症細胞の浸潤、線維化を認めたことから、慢性膵炎様所見を呈していることを示しました(図A)。さらにがん遺伝子である変異型Krasを発現させて膵がん発症を誘導したところ、膵臓特異的NRDC欠損マウスにおいて膵上皮内腫瘍性病変(PanIN)形成の明らかな増加を認めました(図B)。この結果は、これまで他のがんで示してきた結果とは逆に、NRDCを抑制することで膵炎、膵がんの発症進展が促進することを示しています。

膵がん進展におけるNRDCの役割を今後さらに明らかにすることで、新たな膵がん治療法の開発につながることが期待されます。

図 (A) ナルディライジン(NRDC)欠損膵における腺房導管化生および線維化の進行(シリウスレッド染色), (B) NRDC欠損膵における膵上皮内腫瘍性病変(PanIN)形成の増加(HE染色)

文責

薬理学講座 西 英一郎

Epithelial membrane protein 1は、copine-III、Rac1を介して細胞運動を亢進させ、がんの転移を促進する

論文タイトル

Epithelial membrane protein 1 promotes tumor metastasis by enhancing cell migration via copine-III and Rac1.

掲載誌

Oncogene. 2018

doi:10.1038/s41388-018-0286-0執筆者

Ahmat Amin MKB, Shimizu A, Zankov DP, Sato A, Kurita S, Ito M, Maeda T, Yoshida T, Sakaue T, Higashiyama S, Kawauchi A, Ogita H

概要

現在の日本において死因のトップはがんであり、約30% を占めます。さらに、がん死のうち80〜90%はがんの転移が原因です。したがって、がんの転移を阻止することができれば、がんによる死亡の大半は回避できると考えられます。

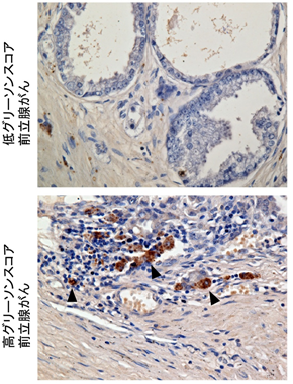

本研究では、がんの転移の初期段階である「がん細胞が原発巣から逸脱・遊離して周囲の組織(間質)に浸潤する段階」に着目しました。がん細胞が間質細胞と接触する状態を模倣する実験系を構築し、DNAマイクロアレイを用いて全遺伝子の発現状況を網羅的に調べました。その結果、細胞表面に存在する細胞膜4回貫通型タンパク質Epithelial membrane protein 1(EMP1)の発現量が、がん細胞において3倍以上増加していました。そこで、EMP1を多く発現する前立腺がん細胞(EMP1高発現LNCaP細胞)を作製し、このがん細胞をマウスの前立腺に移植すると、リンパ節や肺への転移が生じました(図1)。一方、親株のLNCaP細胞を移植した場合は、他臓器への転移は見られませんでした。また、ヒト前立腺がん組織サンプルでの解析も行い、グリーソンスコアが高い前立腺がんでは、グリーソンスコアが低い前立腺がんと比較して、EMP1の発現が有意に増加していることを発見しました(図2)。

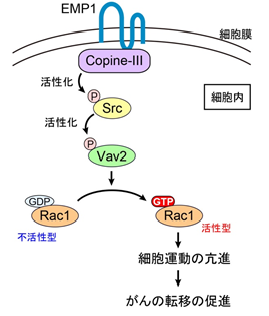

次に、がんの転移に重要な細胞運動能について検討しました。その結果、EMP1高発現LNCaP細胞は、EMP1低発現LNCaP細胞と比較して、細胞運動が亢進しており、EMP1はがん細胞の運動能を顕著に上昇させていました。さらに、運動能の上昇に関わる細胞内シグナル伝達機構を検討するため、EMP1の細胞内部位に結合する分子を質量分析法により探索したところ、Copine-IIIという分子を同定できました。詳細な解析により、EMP1はCopine-IIIと結合することで、細胞内でチロシンキナーゼSrc、グアニンヌクレオチド交換因子Vav2、低分子量Gタンパク質Rac1を活性化させて、がん細胞の運動能を上昇させていることを解明しました(図3)。

図1 EMP1を高発現するLNCaP細胞を前立腺に移植した後に形成された腫瘍 (左: 矢頭) と、肺への転移巣 (右: 矢印)

図2 高グリーソンスコアの進行した前立腺がんでは、EMP1 (茶色: 矢頭部分) が多く発現

図3 EMP1によるがんの転移の促進機構

文責

生化学・分子生物学講座(分子病態生化学) 扇田 久和

ミクログリア標的ペプチドを用いた核酸輸送技術による神経因性疼痛の新規遺伝子治療

論文タイトル

Gene Therapy for Neuropathic Pain through siRNA-IRF5 Gene Delivery with Homing Peptides to Microglia

掲載誌

Molecular Therapy: Nucleic Acids, 2018 Jun 1;11:203-215.

doi:10.1016/j.omtn.2018.02.007執筆者

Tomoya Terashima, Nobuhiro Ogawa, Yuki Nakae, Toshiyuki Sato, Miwako Katagi, Junko Okano, Hiroshi Maegawa, Hideto Kojima

概要

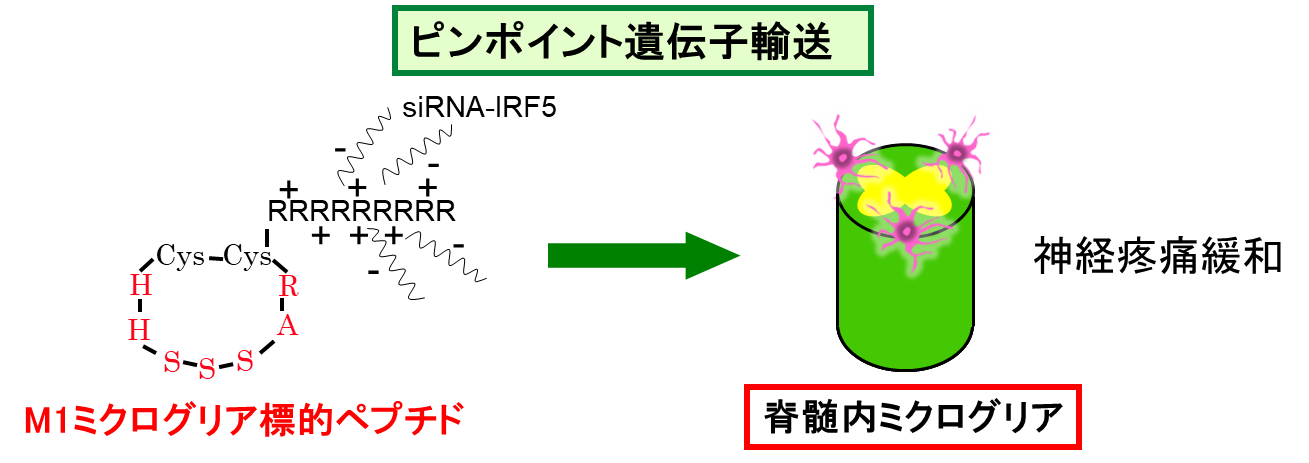

近年、核酸医薬や分子標的薬の開発が進んでいるが、体内での安定性や標的部位以外での副作用が問題となっている。それらを解決する方法として、当教室では、目的の臓器のみに薬物や遺伝子を輸送する技術開発として、ホーミングペプチド(組織特異的結合ペプチド)に着目して研究を行っている。このペプチドは、全身組織へ選択的に到達するためのシグナルのようなもので、ピンポイントな薬物輸送を実現させるツールとして注目されている。

本報告では、炎症惹起型 (M1) と細胞保護型 (M2) の各脊髄内ミクログリア、および、アストロサイトに指向性がある特異的結合ペプチドを同定した。また、このペプチドを用いて、神経因性疼痛マウスへの疼痛緩和を目指した遺伝子治療を行った。神経因性疼痛マウスでは、脊髄後角にM1ミクログリアが多数集簇し、インターフェロン制御因子 (IRF) 5を発現することで、炎症及び痛みが惹起される。そのため、M1ミクログリアに指向性があるペプチドを用いて、IRF5遺伝子の発現を抑制するsiRNA-IRF5の遺伝子輸送実験を行ったところ、顕著な疼痛緩和作用を示した。

今後、この方法による神経因性疼痛およびミクログリア関連疾患への新規分子治療、核酸医薬の新しいドラッグデリバリーシステムとしての応用が期待される。

図1 ミクログリア標的ペプチドを用いた核酸輸送技術

文責

生化学・分子生物学講座(再生修復医学部門) 寺島智也

二つのタンパク質分解経路への指向性を有する細胞内抗体を用いた、筋萎縮性側索硬化症(ALS) 関連蛋白質TDP-43凝集体の除去

論文タイトル

Elimination of TDP-43 inclusions linked to amyotrophic lateral sclerosis by a misfolding-specific intrabody with dual proteolytic signals

掲載誌

Scientific Reports 8:6030 (2018)

doi:10.1038/s41598-018-24463-3執筆者

Yoshitaka Tamaki, Akemi Shodai, Toshifumi Morimura, Ryota Hikiami, Sumio Minamiyama, Takashi Ayaki, Ikuo Tooyama, Yoshiaki Furukawa, Ryosuke Takahashi & Makoto Urushitani

概要

筋萎縮性側索硬化症 (ALS) は、脳が意図する筋肉の運動を司る運動ニューロンが脳と脊髄で徐々に死滅することにより全身の筋力が低下し、筋萎縮が進行する神経難病です。呼吸に必要な神経も障害されるため、発症後3~5年で自ら呼吸することが困難になり、人工呼吸器による補助が必要となります。長らく原因が不明でしたが、遺伝しない孤発性ALSでは、本来細胞の核の中に存在するRNA結合タンパク質であるTAR DNA-binding protein 43 kDa (TDP-43) が核外の細胞質に異常な局在をした結果形成される凝集体がALSを引き起こすことが発見されました。

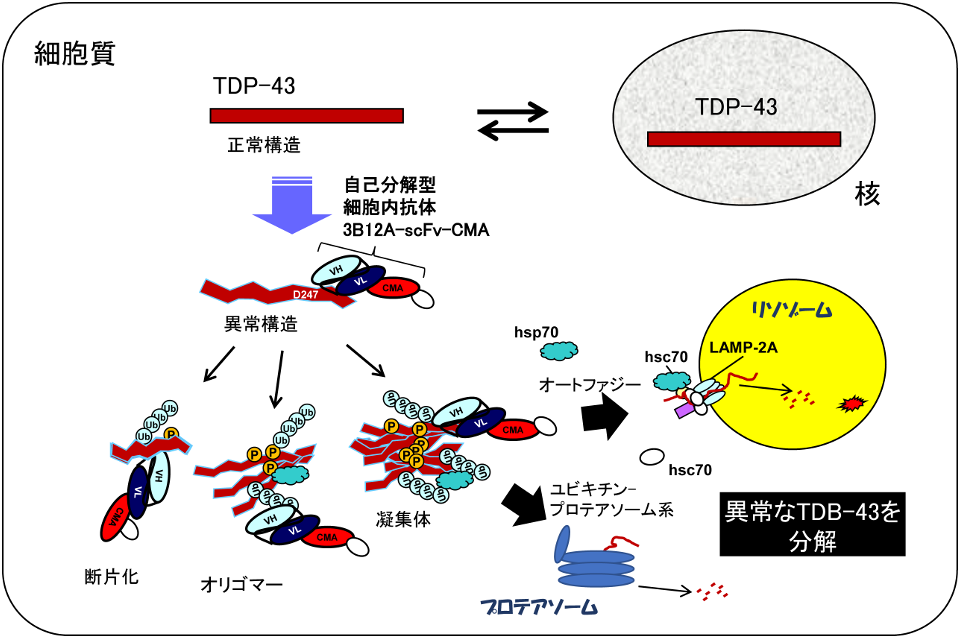

私達は、凝集体を形成する「通常とは異なる構造となった異常なTDP-43」を特異的に認識するモノクローナル抗体3B12Aを2012年に開発しました。今回の論文では、3B12Aを使った遺伝子治療薬への応用に向けて、1) 3B12Aと抗原である異常なTDP-43との結合に関係する領域のみを取り出した一本鎖抗体の遺伝子 (3B12A scFv)、2) 異常なTDP-43と結合した3B12Aを細胞が持つタンパク質分解経路の一つであるオートファジーに導くためのシグナル配列 (CMA) を付加した自己分解型細胞内抗体3B12A scFv-CMAの遺伝子を作製し、その機能をヒトの培養細胞やマウスを用いた実験で検証しました。

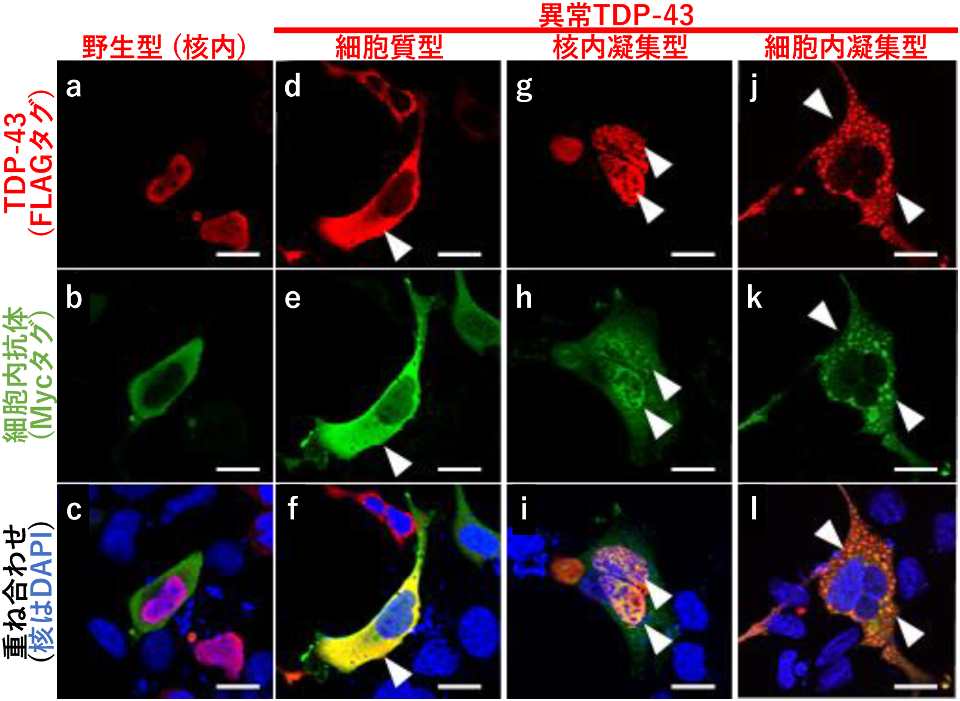

まず、ヒト腎臓細胞由来のHEK293A細胞にTDP-43 (野生型と3つの異常型 (細胞質型,核内凝集型, 細胞質凝集型)) と3B12A scFvの遺伝子を導入し、3B12A scFv抗体が異常型の TDP-43 のみを認識することを確認しました(図1)。

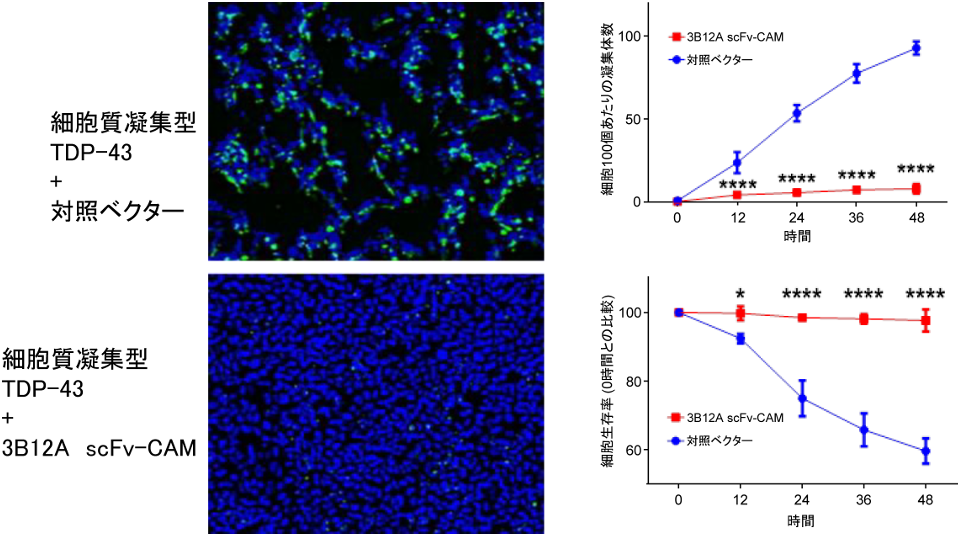

つづいて、3B12A scFv-CMAが異常なTDP-43と結合した後、細胞内のタンパク質分解経路によって分解されることを確認しました(図2)。3B12A scFv-CMAはオートファジー分解シグナルに加え、重鎮(VH)内にプロテアソームに導くためのシグナル配列を有しており、この細胞内抗体に認識された異常なTDP-43はユビキチン―プロテアソーム系とオートファジー系の両者で分解されることも明らかになりました(図3)。

今後、ALSモデルマウスやサルなど霊長類を用いた効果確認や安全性評価が進めば、難病であるALSの根治治療の道を開く可能性を示唆する研究成果です。

図1 TDP-43と3B12A scFv抗体を同時発現させたHEK293A細胞における細胞内局在 3B12A scFv抗体の存在箇所は異常TDP-43存在箇所と一致する (f, i, l) が、野生型TDP-43の存在箇所とは一致しない (c)。

図2 TDP-43の細胞質凝集体毒性に対する3B12A scFv-CMAの効果 HEK293A細胞にGFPタグを付加したTDP-43と3B12A scFv-CMAあるいは対照ベクターを同時発現させた。3B12A scFv-CMAが発現していない条件ではTDP-43 (緑) の凝集体が多数認められ生存細胞 (青) が少ない。一方、scFv-CMAが発現している条件ではごく少数であり、生存細胞が多数認められる。

図3 自己分解型細胞内抗体3B12A-scFv-CMAによる異常構造TDP-43の認識と分解の概要

文責

内科学講座(神経内科) 漆谷 真

ナルディライジンは、HDAC1/p53依存性の転写調節を介して腸の腫瘍形成を制御する

論文タイトル

Nardilysin controls intestinal tumorigenesis through HDAC1/p53–dependent transcriptional regulation

掲載誌

JCI Insight, 3(8):e91316

doi:10.1172/jci.insight.91316執筆者

Keitaro Kanda, Jiro Sakamoto, Yoshihide Matsumoto, Kozo Ikuta, Norihiro Goto, Yusuke Morita, Mikiko Ohno, Kiyoto Nishi, Koji Eto, Yuto Kimura, Yuki Nakanishi, Kanako Ikegami, Takaaki Yoshikawa, Akihisa Fukuda, Kenji Kawada, Yoshiharu Sakai, Akihiro Ito, Minoru Yoshida, Takeshi Kimura, Tsutomu Chiba, *Eiichiro Nishi and *Hiroshi Seno(* Co-corresponding author)

概要

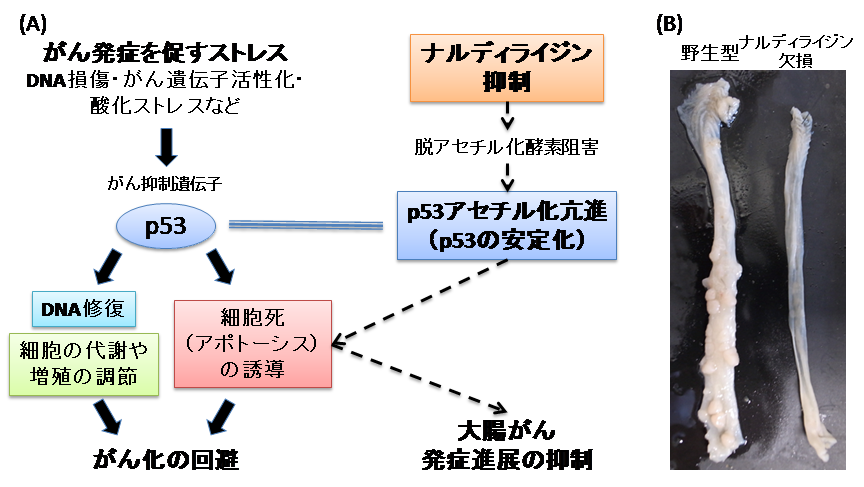

我が国において大腸がんは、女性では死亡率第1位、男性では第3位を占めており、その死亡者数はこの30年間で約3倍に増加しています。飲酒、喫煙、肥満、動物性の食肉などが危険因子として知られています。大腸がんの大半は、複数の遺伝子に変異が生じることで発症することがわかっており、家族性大腸腺腫症の原因遺伝子であるAPCや、ゲノムの守護神と呼ばれるp53などはその中でも代表的な原因遺伝子として知られています。

当研究グループは、ナルディライジンというタンパク質が体温調節やインスリン分泌など様々な生命現象を制御しており、関節リウマチ、アルツハイマー病や胃がんなどの病態生理にも関わっていることを報告してきました。

今回の研究では、APCに変異を有する大腸がんモデルマウスを用いて、腸管上皮のナルディライジンの産生を抑制すると大腸がん進展が抑制され、逆にナルディライジンの産生を促進すると大腸がん進展が促進されることを示しました。また、ナルディライジンの産生を抑制すると、脱アセチル化酵素 (HDAC1) によるp53の脱アセチル化が減少し、p53の機能が活性化されることも、本研究により初めて明らかになりました。本研究の成果を基盤とし、p53の新調節因子であるナルディライジンを標的にした新たながん治療法が開発されることが期待されます。

図 (A) p53の機能とナルディライジンの関与, (B) 大腸がんモデルマウスの野生型およびナルディライジン欠損マウスの比較

・京都新聞(2018年4月20日 朝刊)、日刊工業新聞(2018年4月20日 朝刊)、日本経済新聞(2018年4月20日 朝刊)に掲載されました。

・NHKのニュースで報道されました(2018年4月20日)。

文責

薬理学講座 西 英一郎

がん幹細胞を標的化、駆除する分子を新規同定

—がんの新規創薬、治療法開発に応用—論文タイトル

Prominent role of RAB39A-RXRB axis in cancer development and stemness

掲載誌

Oncotarget

doi:10.18632/oncotarget.23955執筆者

Tokuhiro Chano, Hiroko Kita, Sofia Avnet, Silvia Lemma, Nicola Baldini

概要

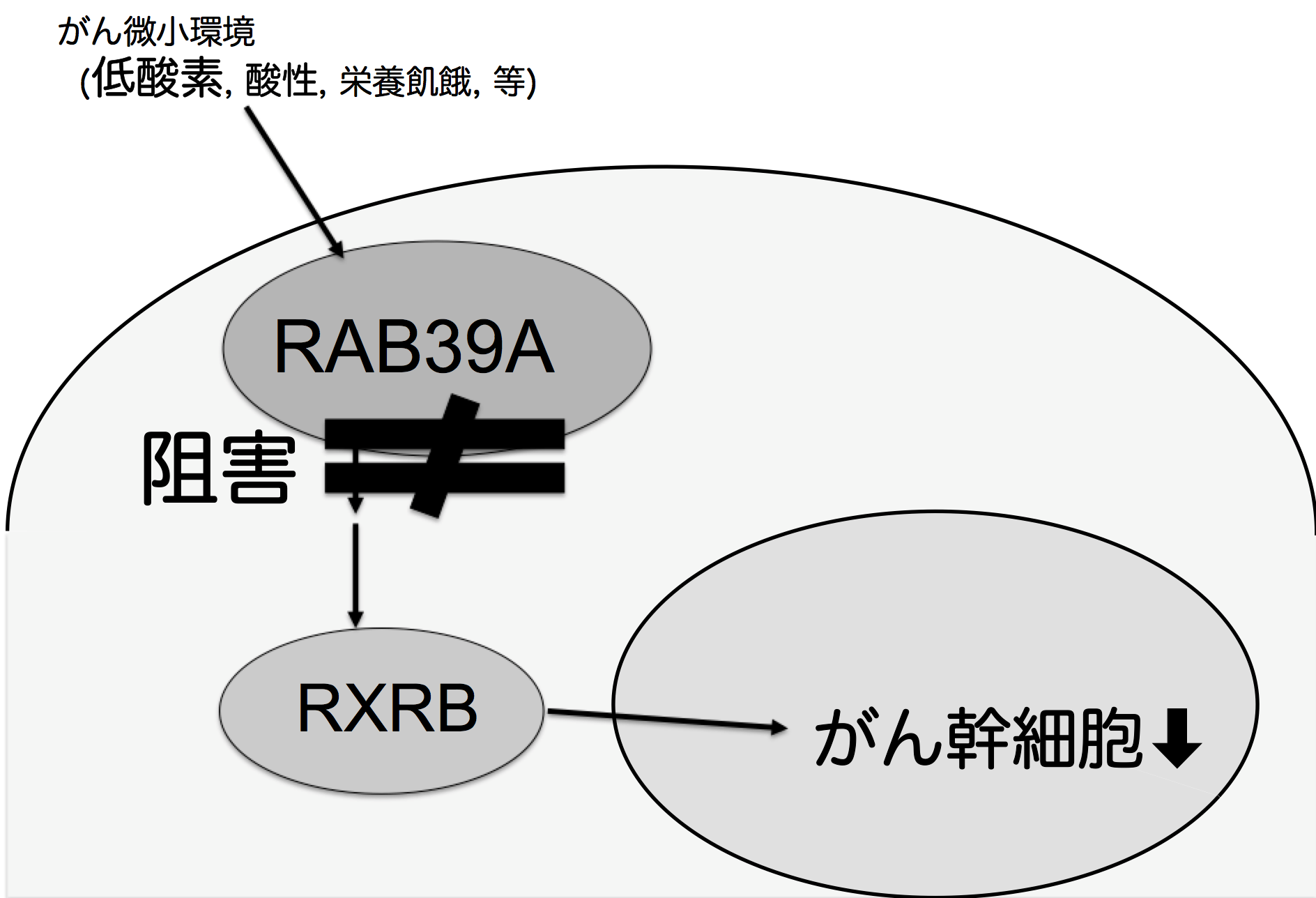

がん細胞、とりわけ、再発・転移・治療抵抗性の原因とされる “がん幹細胞” を標的とし、駆除し得る分子 RAB39A、及び、その分子経路を、本研究で新規に同定しました。

がん幹細胞は、元の腫瘍組織、がん細胞を再生する能力を持ち、放射線、抗がん剤治療に抵抗性を示す根源と云われています。がん幹細胞が死滅するとがんは消失しますが、がん幹細胞がごく少数でも残存すると、放射線、抗がん剤治療にもかかわらず、再発、転移を来します。よって、がん幹細胞の死滅が がん根治の鍵となります。

がん幹細胞は、正常細胞ではほとんど使われていない RAB39A と云う分子を利用して、がん自身の幹細胞性を維持し、死滅を避けていることが、今回、明らかにされました。実験では、細胞培養実験、免疫不全マウスへの腫瘍移植実験に於いて、RAB39A 分子を阻害すると、がん幹細胞が死滅し、マウスへの腫瘍生着も困難になることが証明されました。研究では、RAB39Aとがん幹細胞性を繋ぐ分子としてRXRBも同定されています。 がん組織の中で、低酸素や酸性、等、腫瘍内の組織微小環境が RAB39Aの発現を誘導し、 “ RAB39A → RXRB → がん幹細胞 維持・生存 ” と云う経路を介し、がん幹細胞が生存することが明らかにされています。

本分子経路の中で RAB39A を特異的に阻害することは、がん幹細胞を死滅させ、がんを根治させることに繋がると考えられています。今後、RAB39A を阻害する化合物を同定する、もしくは、新規に作成することが、がん幹細胞を死滅させ、且つ、再発・転移の生じない、がん根治の、新しい がん治療、分子標的療法 に繋がります。

文責

臨床検査医学講座 茶野徳宏

心肥大を誘導する各種圧負荷に対する心筋アファディンの作用効果

論文タイトル

Differential effects of myocardial afadin on pressure overload-induced compensated cardiac hypertrophy.

掲載誌

Circulation Journal

doi:10.1253/circj.CJ-17-0394執筆者

Zankov DP, Sato A, Shimizu A, Ogita H.

概要

心筋の肥大は、高血圧や弁膜疾患などによって心臓に過剰な圧負荷がかかることで生じ、最終的には心不全に至ります。心不全の5年生存率は現在においても約50%と予後不良であるため、心不全にならないよう予防することが最も重要です。アファディンは生体内の様々な細胞で細胞同士が接着する部位に発現しているたんぱく質の一つで、心臓では心筋細胞同士が接着する「介在板」と呼ばれる構造部位に存在しています。

当研究室ではこれまでに、大動脈弓部を狭窄する処置により心臓に圧負荷がかかるマウス(大動脈縮窄モデルマウス)を作成し、アファディンの作用メカニズムを明らかにしました (Zankov DP, Sci. Rep,. 7:39335(2017))。本研究では、大動脈縮窄モデルとは別の負荷モデルを作成し、心筋に発現するアファディンの関与に違いがあることを明らかにしています。

具体的には、アンジオテンシンIIを持続投与することで大動脈縮窄モデルマウスと同等の圧負荷(正常血圧 + 40 mmHg)が心臓にかかる高血圧マウス(アンジオテンシンIIモデルマウス)を作成し、所見を比較しました。心筋細胞特異的アファディン欠損マウスに圧負荷を4週間かけた場合、大動脈縮窄モデルでは心肥大から心機能低下および肺うっ血が生じ、心不全となりました。一方、アンジオテンシンIIモデルでは心機能低下は生じませんでした。大動脈縮窄モデルマウスと比較して、アンジオテンシンIIモデルマウスでは心筋の線維化およびアポトーシスによる細胞死が有意に少なく、炎症・アポトーシスの促進に関わる増殖分化因子GDF15 の発現増加が抑制されていました。これらのことが心機能低下の阻止に働いていると考えられます。

本研究成果を掲載した論文は、一般社団法人 日本循環器学会のCirculation Journal Award 2017 (https://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/82/3/82_CJ-66-0149/_html/-char/ja) を受賞しました。

文責

生化学・分子生物学講座(分子病態生化学) 扇田 久和

社会的要因と高コレステロール血症の有病・治療との関連 NIPPON DATA2010より

論文タイトル

Associations between socioeconomic status and the prevalence and treatment of hypercholesterolemia in a general Japanese population: NIPPON DATA2010.

掲載誌

Journal of Atherosclerosis and Thrombosis

doi:10.5551/jat.42531執筆者

Fujiyoshi N, Arima H, Satoh A, Ojima T, Nishi N, Okuda N, Kadota A, Ohkubo T, Hozawa A, Nakaya N, Fujiyoshi A, Okamura T, Ueshima H, Okayama A, Miura K, NIPPON DATA2010 Research Group

概要

長期追跡研究 “NIPPON DATA 2010*1” の分析から、男性において高コレステロール血症の有病に経済的要因が、治療状況に婚姻状態が影響していることが示唆されました。

本研究では、NIPPON DATA 2010のうち、必要なデータに欠損のない男性999人 (平均年齢59.1歳)、女性1,418人 (平均年齢57.2歳) の計2,417人を対象に分析を行い、血清総コレステロール240mg/dl以上若しくはコレステロール低下薬の服用者を有病者、有病者の中でコレステロール低下薬を服用していない者を未治療者と定義しました。社会的要因は、婚姻状態、就業の有無、学歴、世帯等価支出(世帯支出を世帯構成員の平方根で除した額)の4項目とし、男女別に比較しました。

有病者は、男性において21.5% (うち55.4%が未治療)、女性では31.0% (同 55.1%) でした。多重ロジスティック回帰分析の結果、男性の有病オッズ比は世帯等価支出『第2五分位以上 (支出額を順に並べ対象人数で5等分した際、低い方から20%を超える群)』を基準とした『第1五分位 (同 20%以下の群)』で1.66倍 (95%信頼区間: 1.16 – 2.38)、未治療オッズ比は『既婚群』を基準とした『独身群』で2.53倍 (95 %信頼区間: 1.05 – 6.08) と有意な差をみとめました。女性は、有病・治療ともに、社会的要因とも関連をみとめませんでした。

これらの知見は、今後の我が国における、健康格差が及ぼす高コレステロール血症への影響について保健指導や医療政策などの施策を検討する際に、考慮すべき要因となると考えられます。

*1 NIPPON DATA 2010: 無作為抽出された日本全国300 地区の一般住民に対して実施された平成22年国民健康・栄養調査の参加者のうち、20歳以上の男女2,898人対象とした長期追跡研究。NIPPON DATA研究は、厚生労働科学研究費補助金 (循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)(指定型)「社会的要因を含む生活習慣病リスク要因の解明を目指した国民代表集団の大規模コホート研究: NIPPON DATA80/90/2010 (研究代表者: 三浦克之)」として実施されている。

ウェブサイト: https://hs-web.shiga-med.ac.jp/Nippondata/NIPPONDATA2010/

文責

社会医学講座(公衆衛生学部門) 三浦 克之

神経難病である多系統萎縮症の細胞内封入体形成メカニズムを一部解明―病態解明と治療法開発に向けた細胞モデルの樹立―

論文タイトル

Pathological Endogenous α-Synuclein Accumulation in Oligodendrocyte Precursor Cells Potentially Induces Inclusions in Multiple System Atrophy

掲載誌

Stem Cell Reports

doi:10.1016/j.stemcr.2017.12.001執筆者

Seiji Kaji, Takakuni Maki, Hisanori Kinoshita, Norihito Uemura, Takashi Ayaki, Yasuhiro Kawamoto, Takahiro Furuta, Makoto Urushitani, Masato Hasegawa, Yusuke Kinoshita, Yuichi Ono, Xiaobo Mao, Tran H. Quach, Kazuhiro Iwai, Valina L. Dawson,Ted M. Dawson, Ryosuke Takahashi,

概要

多形性萎縮症は、小脳や自律神経の異常から歩行障害や自律神経障害を発症する神経難病の一つです。診断からの予後が6-7年といわれており、現時点で有効な治療法はありません。発症原因は不明ですが、α-シヌクレインという機能不明のタンパク質がオリゴデンドロサイト細胞 (OLG)内に凝集体として蓄積していることが知られています。OLGは神経細胞の活動を助けたり保護する細胞で、オリゴデンドロサイト前駆細胞 (OPC) が分化して作られます。

この論文では、1) OPCの外部に異常なα-シヌクレインが存在すると、OPC内部のα-シヌクレインが異常な構造に変化し蓄積すること、2) 異常なα-シヌクレインが蓄積したままOLGに分化すると封入体と呼ばれる構造が形成され、多形性萎縮症患者のOLGと似た状態となること、を報告しています。

多形性萎縮症の細胞状態を実験的に再現することができたことから、病態の解明や治療薬の発見につながる研究を加速することが期待できます。

文責

内科学講座(神経内科) 漆谷 真

コレステロールは胆汁酸に対するリン脂質の細胞保護作用を弱める

Cholesterol attenuates cytoprotective effects of phosphatidylcholine against bile salts

Sci. Rep. 2017, 7 : 306doi: 10.1038/s41598-017-00476-2.

執筆者

Ikeda Y, Morita SY, Tomohiro T

概要

肝臓から分泌される胆汁に含まれる胆汁酸は、脂質やビタミンの腸管吸収促進や体内コレステロールの調節など様々な生理的役割を果たしている。胆汁酸には、細胞膜を崩壊させる強力な界面活性作用があるにもかかわらず、正常な肝細胞は胆汁酸による損傷を受けない。また、胆汁にはリン脂質(主にホスファチジルコリン)とコレステロールも含まれており、これらが胆汁酸の界面活性作用を弱め、肝細胞を胆汁酸から保護していると考えられていた。実際、何らかの異常により胆汁中のリン脂質が減少すると、胆汁酸が肝細胞を傷つけ、肝細胞壊死や重篤な胆汁鬱滞が生じることが知られている。しかし、どのようにして肝細胞が胆汁酸から保護されているのかについて、詳細な検討は行われていなかった。

今回、正常ヒト肝細胞ならびにヒト肝モデル細胞(HepG2細胞)を用いて、様々な胆汁酸の細胞に対する毒性を調べたところ、リン脂質(ホスファチジルコリン)は肝細胞に対する胆汁酸の毒性を抑えた。一方で、コレステロールは、胆汁酸に対するリン脂質の肝細胞保護作用を弱めることが示された。さらに、その仕組みについて詳細に検討を行ったところ、リン脂質は胆汁酸と混合した集合体(ミセル)を形成することで、胆汁酸の肝細胞への接触を防ぐが、コレステロールはリン脂質と胆汁酸の混合を妨げることで、胆汁酸の肝細胞への接触を増加させることが判明した。

このように、リン脂質は胆汁酸による肝細胞損傷を防ぐ働きをするが、コレステロールはそのリン脂質の働きを弱めることを新たに明らかにした。このことから、胆汁中のコレステロール増加は、胆汁酸による肝障害のリスクとなることが考えられる。

文責

薬剤部 森田 真也

日本人に多いEGFR変異を持つ肺腺がんの罹りやすさを決める遺伝子領域発見―免疫を司るHLA遺伝子など6遺伝子領域が関与することを解明―

Association of variations in HLA class II and other loci with susceptibility to EGFR-mutated lung adenocarcinoma.

Nature Communications 2016;7:12451. Nature Communications 2016;7:12451. PMID: 27501781

(オーダーメイド医療実現化プロジェクト(滋賀医大病院を含む12医療機関)試料を用いた研究)

執筆者

Shiraishi K, Okada Y, Takahashi A, Kamatani Y, Momozawa Y, Ashikawa K, Kunitoh H, Matsumoto S, Takano A, Shimizu K, Goto A, Tsuta K, Watanabe S, Ohe Y, Watanabe Y, Goto Y, Nokihara H, Furuta K, Yoshida A, Goto K, Hishida T, Tsuboi M, Tsuchihara K, Miyagi Y, Nakayama H, Yokose T, Tanaka K, Nagashima T, Ohtaki Y, Maeda D, Imai K, Minamiya Y, Sakamoto H, Saito A, ShimadaY, Sunami K, Saito M Inazawa J, Nakamura Y, Yoshida T, Yokota J, Matsuda F, Matsuo K, Daigo Y, Kubo M, Kohno T.

概要

世界の肺がん死亡数は全がん死の約17%を占め最多であり、予後は不良である。その中でEGFR遺伝子変異陽性肺腺がんは日本人を含むアジア人に多い傾向がある。

我々は、日本人の肺腺がん患者(EGFR変異陽性がん3,173例、EGFR変異陰性がん3,694例)とがんに罹患していない集団(15,158例)のサンプルを用いて高速大量タイピングシステムにより70万個の遺伝子多型(SNP)のゲノムワイド関連解析を行い、EGFR変異陽性の肺腺がんの発症に関わる6つの遺伝子領域を同定した。その一つである免疫応答の個人差の原因となるHLAクラスII遺伝子産物であるHLA-DPB1タンパク質の57番目のアミノ酸置換を起こす多型はEGFR変異陽性肺腺がんの罹患性を決める因子のひとつと考えられた。これらの結果は、EGFR変異を起こした細胞に対する抗腫瘍免疫応答の個人差が、EGFR変異陽性肺腺がんへの罹りやすさに関与する可能性を示唆している。

今後、これらの遺伝素因と環境要因を組み合わせることで、肺腺がんの発症リスク診断法や新たな治療薬の開発に寄与することが期待される。

文責

臨床腫瘍学講座・腫瘍内科・腫瘍センター 醍醐 弥太郎

ヒト虚血心筋において生き残る心筋前駆細胞の同定

Identification of cardiac progenitors that survive in the ischemic human heart after ventricular myocyte death

Sci Rep. 2017, 7: 41318. doi: 10.1038/srep41318. PMID: 28120944

執筆者

Mariko Omatsu-Kanbe, Nozomi Nozuchi, Yuka Nishino, Ken-ichi Mukaisho, Hiroyuki Sugihara and Hiroshi Matsuura

概要

Atypically-shaped cardiomyocytes(ACMs)は,成体マウスの心室組織から単離された細胞である。ACMsは低酸素環境に耐性を有し,培養すると自発的に大きく成長して拍動を開始することから,分化の進んだ心筋前駆細胞の一種であると考えられている。正常なマウスおよびヒトの心室組織では,ACMsはプリオンタンパク質(Prion protein, PrP)と収縮タンパク質である心筋型トロポニンT(cardiac troponin T, cTnT)を共発現する小型の間隙細胞(PrP+ cTnT+細胞)として存在している。

今回,心筋梗塞を伴うヒト左心室組織のパラフィン標本を組織学的に調べた結果,正常部位と梗塞部位の境界領域にACMs(PrP+ cTnT+細胞)が存在することを見出した。また,慢性的な虚血によって引き起こされる冬眠心筋組織中にもその存在が確認された。正常な心室組織では全細胞に対するACMsの細胞数の割合は0.3~0.8%であった。梗塞心筋におけるその割合の有意な増減は観察されず,虚血によるACMsの増殖は確認されなかった。死後約2時間半にて施行された病理解剖で得られた左心室組織を酵素処理したところ,心筋の生細胞は見られなかったが,約25日間の培養後に収縮タンパク質を発現するACMsの存在が確認された。

これらの結果から,ヒト虚血心筋においてACMsは心室筋細胞の死滅後も生き残り,周辺環境の変化によって心筋細胞のsubtype細胞に成長する可能性が示唆された。

なお、本研究は、登録研究医コースの学生2名が実験に参加し、共著者となった研究である。

文責

生理学講座(細胞機能生理学) 尾松 万里子

喫煙習慣は全身の血管で動脈硬化の進展に影響する~滋賀動脈硬化疫学研究SESSAより~

Smoking, Smoking Cessation, and Measures of Subclinical Atherosclerosis in Multiple Vascular Beds in Japanese Men.

J Am Heart Assoc. 5(9). pii: e003738, 2016. doi: 10.1161/JAHA.116.003738.

執筆者

Hisamatsu T, Miura K, Arima H, Kadota A, Kadowaki S, Torii S, Suzuki S, Miyagawa N, Sato A, Yamazoe M, Fujiyoshi A, Ohkubo T, Yamamoto T, Murata K, Abbott RD, Sekikawa A, Horie M, Ueshima H; Shiga Epidemiological Study of Subclinical Atherosclerosis (SESSA) Research Group.

概要

滋賀動脈硬化疫学研究(Shiga Epidemiological Study of Subclinical Atherosclerosis, SESSA)は滋賀県草津市住民より無作為に抽出された一般集団を対象に実施している動脈硬化と認知症およびその関連要因に関する疫学研究である。

本研究は、生涯喫煙量(pack-year)や禁煙期間を含めた詳細な喫煙習慣と、冠動脈、頚動脈、大動脈、および末梢動脈における潜在性動脈硬化との関連を明らかにすることを目的とした。

滋賀県草津市住民から無作為に抽出された、2006-2008年の調査に参加した、心血管病の既往のない健康な40-79歳の男性1019名を対象とした。

対象者のうち、32%が現在喫煙者、50%が過去に喫煙していたが禁煙した人、18%が生涯非喫煙者であった。冠動脈石灰化・頚動脈肥厚・大動脈石灰化増加およびAnkle-Brachial Index(ABI)の低下に対する調整オッズ比は、生涯非喫煙者と比較して、禁煙者(頚動脈肥厚1.9倍、大動脈石灰化2.6倍)、現在喫煙者(冠動脈石灰化1.8倍、頚動脈肥厚1.9倍、大動脈石灰化4.3倍、ABI5.2倍)の順で大きく、特に現在喫煙者は全ての動脈硬化指標と強い関連を認めた。また生涯喫煙量(pack-year=1日に吸う箱数×喫煙年数)が増加するにしたがい、冠動脈石灰化・頚動脈肥厚・大動脈石灰化増加およびABI低下の調整オッズ比はより大きくなった。また、禁煙期間が長いほど冠動脈石灰化・頚動脈肥厚・大動脈石灰化増加およびABI低下の調整オッズ比は非喫煙者に近づいた。

喫煙習慣と動脈硬化性疾患(心筋梗塞や脳梗塞)との関連については世界中の疫学研究から示されてきたが、今回、日本人男性において全身の様々な部位の潜在性動脈硬化を測定し、詳しい喫煙習慣との関連を分析した。その結果、潜在性動脈硬化リスクは、生涯喫煙量の多い喫煙者ほど大きく、早期に禁煙した禁煙者ほど小さいことが明らかとなり、これは冠動脈・頚動脈・大動脈・末梢動脈のいずれの部位の指標でみても同様であった。これらの指標は、部位が異なるだけでなく、血管の石灰化、血管内膜・中膜の肥厚、血流の障害といった、動脈硬化が血管に及ぼす異なる側面を反映している。今回の結果は、喫煙が全身の血管において動脈硬化を進展させる(=悪化させる)という明瞭な結果であった。動脈硬化による心臓病や脳卒中を予防するためには、先ずタバコを吸い始めないこと、また、喫煙者では出来るだけ早く禁煙して動脈硬化が進むのを予防することが大切であることを示した。なお、本報告は日本・アジアからは初めてのものであり世界的に見ても貴重である。

文責

社会医学講座(公衆衛生学) 三浦 克之

心筋介在板に存在するタンパク質アファディンが慢性的な圧負荷による心筋障害を抑制

Protective effects of intercalated disk protein afadin on chronic pressure overload-induced myocardial damage.

Sci Rep. 2017; 7: 39335. doi: 10.1038/srep39335. PMID: 28045017

執筆者

Zankov DP, Shimizu A, Tanaka-Okamoto M, Miyoshi J, Ogita H.

概要

超高齢化社会の日本において慢性心不全の患者数は年々増加している。慢性心不全は5年生存率が約50%しかない予後不良の病態である。慢性心不全の機序については不明な点も多く残されており、この病態の根本的な治療の難しさにつながっている。アファディンは多くの組織において、細胞どうしの接着部位に存在するタンパク質である。心筋でも心筋細胞どうしの接着部位である介在板にアファディンは存在する。介在板には他にも様々なタンパク質が存在し、そのいくつかについては心臓の働きに関連することが報告されている。しかし、心筋細胞のアファディンの作用については不明であった。

まず、心筋細胞特異的アファディンノックアウトマウスを作製した。次に、大動脈弓部を狭窄する処置を行い、マウス心臓に過負荷をかけた。このようなマウスを8週間飼育すると、ノックアウトマウスでは、野生型のマウスと比較して、早期に心機能が低下し、心不全の状態となった。すなわち、アファディンが存在することで心不全を抑制していることが明らかになった。

ノックアウトマウスで心不全となる原因について検討したところ、i)心臓内にマクロファージが多く侵入して炎症が生じ、ii)心筋細胞の一部が線維化し、さらに、iii)心筋細胞のアポトーシスが増加していた。また、アファディンは、心筋細胞においてトランスフォーミング増殖因子β(TGFβ)受容体と結合し、TGFβ受容体下流のシグナル分子(Akt、Smad、TAK)の作用を制御していた。アファディンはこれらのシグナル伝達制御系を介して、上記i)、ii)、iii)が生じることを阻害し、心不全になることを抑制していた。一方、アファディンノックアウトマウスでは、この制御系が破綻してしまうために心不全になっていた。

文責

生化学・分子生物学講座(分子病態生化学) 扇田 久和

肺癌の異所性PD-L1発現におけるRAS-MAPKシグナルの役割を解明

RAS-Mitogen-Activated Protein Kinase Signal Is Required for Enhanced PD-L1 Expression in Human Lung Cancers.

PLOS ONE. 2016, 11(11): e0166626. Doi: 10.1371/journal.pone.0166626.

(大学活性化経費および学長裁量経費支援研究)

執筆者

Sumimoto H, Takano A, Teramoto K, Daigo Y.

概要

Programmed cell death ligand 1 (PD-L1)はマクロファージや樹状細胞などの免疫細胞に加え、血管内皮細胞及び上皮細胞などの正常細胞上に発現し、抗原に感作されたT細胞上に発現するprogrammed cell death 1 (PD-1)のリガンドとしてT細胞受容体シグナルを抑制する機能を持ち、過剰なT細胞性免疫応答のブレーキとして重要な分子である。一方、肺癌を含む様々な悪性腫瘍におけるPD-L1の異所性発現は、宿主による抗腫瘍免疫応答からの逃避機構として働くことが知られている。

ヒト肺癌細胞株パネルにおいて、PD-L1陽性細胞ではPD-L1陰性細胞と比べて有意にKRASまたはEGFR遺伝子変異の頻度が高いことから、これらに関連する下流シグナル(RAS-MAPK、STAT3、PI3K-AKT)のPD-L1発現機構における役割を解析した。結果、RAS-MAPKシグナルがPD-L1発現を誘導する主要な因子の一つであり、一方、STAT3シグナルは一部の肺癌細胞でPD-L1発現に関わることが明らかとなった。また、PD-L1陽性ヒト肺癌細胞株と陰性株の網羅的遺伝子発現解析データを用いたSupervised cluster解析およびGene Set Enrichment Analysis (GSEA)解析では、PD-L1陽性細胞でMAPKの下流分子を含む細胞運動・接着に関わる遺伝子群の発現やシグナル経路の活性化が認められた。

MAPKシグナルを制御する分子の活性化は、細胞増殖・運動など癌の悪性形質に深く関わるが、一方で癌細胞におけるPD-L1発現を介した免疫逃避機構にも関与する可能性が示唆され、新たな治療戦略に基づいた癌の分子療法を開発する上で重要な知見と考えられた。

文責

臨床腫瘍学講座・腫瘍内科・腫瘍センター 醍醐 弥太郎

高血圧治療におけるペプチド分解酵素Dipeptidyl peptidase Ⅲの新たな役割

Novel Therapeutic Role for Dipeptidyl Peptidase Ⅲ in the Treatment of Hypertension.

Hypertension. 2016; 68: 630-641. Doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07357.

執筆者

Xiaoling Pang, Akio Shimizu, Souichi Kurita S, Dimitar P. Zankov, Keisuke Takeuchi, Mako Yasuda-Yamahara, Shinji Kume, Tetsuo Ishida, Hisakazu Ogita.

概要

生活習慣病の代表的疾患である高血圧に対して、現在までに様々な種類の降圧薬が開発され臨床応用されているものの、日本を含む先進国では高血圧患者数は増加の一途である。このことは既存の治療薬で十分ではなく、さらに新たな機序の降圧薬が必要であるということを意味している。DPP Ⅲ(Dipeptidyl peptidase Ⅲ)は分子量約80kDaのタンパク質であり、3から10アミノ酸で構成されるポリペプチドのうち、特定の配列を持つポリペプチドのN末端2残基を分解するペプチド分解酵素である。これまでに、DPP ⅢがアンジオテンシンⅡ(アミノ酸8残基からなるポリペプチド)を分解できるとの報告はあったものの、その詳細については全く不明であった。

DPP ⅢがアンジオテンシンⅡを分解する酵素学的特性の詳細を明らかにした(ミカエリス定数Km = 3.7 × 10-6mol/L、最大反応速度Vmax = 3.3 × 10-9 mol/L/sec)。次に、アンジオテンシンⅡ負荷により高血圧状態にしたマウスにDPP Ⅲを尾静脈から投与すると、有意に血圧が低下した。また、静脈投与したDPP Ⅲは、約1日で体内からほぼ消失した。DPP Ⅲによる降圧効果は、ノルアドレナリン負荷による高血圧マウスや、正常血圧マウスでは見られなかったことから、アンジオテンシンⅡ特異的な作用であると考えられた。

アンジオテンシンⅡ負荷の初期からDPP Ⅲを2日に1回ずつ長期間連続投与した場合、アンジオテンシンⅡによる高血圧を抑制できた。高血圧が持続すると、心臓では心肥大や線維化、腎臓では尿中アルブミン排泄量が増加するなど様々な臓器障害が生じるが、DPP Ⅲを長期間連続投与するとこれらの臓器障害を抑制することができた。この様なDPP Ⅲの作用については、アンジオテンシン受容体拮抗薬カンデサルタンと同等以上であった。

このように本研究では、DPP ⅢのアンジオテンシンⅡ分解における酵素学的特性の詳細を明らかにすると共に、世界で初めてDPP Ⅲが高血圧動物モデルで降圧作用を発揮することを突き止めた。さらに、DPP Ⅲの長期投与で高血圧から臓器を保護できることを実証した。

文責

生化学・分子生物学講座(分子病態生化学) 扇田 久和

食事中のナトリウムとカリウムの比が高い人で循環器病死亡リスクが増加

Dietary sodium-to-potassium ratio as a risk factor for stroke, cardiovascular disease and all-cause mortality in Japan: The NIPPON DATA80 Cohort Study.

BMJ Open 2016; 6:e011632 Doi:10.1136/bmjopen-2016-011632

執筆者

Okayama A, Okuda N, Miura K, Okamura T,Hayakawa T,Akasaka H, Ohnishi H, Saitoh S, Arai Y, Kiyohara Y, Takashima N, Yoshita K, Fujiyoshi A, Zaid M, Ohkubo T, Ueshima H, on behalf of the NIPPON DATA80 Research Group

概要

国民栄養調査参加者を対象とした長期追跡研究NIPPON DATA(ニッポンデータ)80 において、食事中のナトリウム摂取量とカリウム摂取量の比(Na/K比)が高いほど、その後24年間の循環器病死亡リスクが高いことが明らかとなった。このNIPPON DATA 研究は現在、厚生労働省研究班(指定研究)(研究代表者:滋賀医科大学三浦克之教授)として実施されている。

対象者は、無作為抽出された日本全国300 地区の一般住民を対象として、1980年に実施された国民栄養調査に参加した30 歳以上の成人男女のうち、脳卒中や心筋梗塞の既往歴のある者等を除外した8,283人(男性3,682人、女性4,601人、平均年齢48.8 歳)で、1980 年から2004 年まで24 年間追跡した。

24 年間の追跡期間中、579 人が循環器病(脳卒中または心臓病)で死亡した。対象者を食事中のNa/K比で5群(Q1 からQ5)に分け、性別、年齢、飲酒習慣、喫煙習慣、肥満度、脂質や蛋白質の摂取量などの交絡因子を調整した循環器病死亡リスクを分析した。最も低い群(Q1)を基準(ハザード比1)としたところ、最も高い群(Q5)において、全循環器病死亡リスクは39%高く(ハザード比1.39(95%信頼区間1.20-1.61))、うち脳卒中死亡リスクは43%高かった(ハザード比1.43(95%信頼区間1.17-1.76))。また全死亡リスクも16%高かった(ハザード比1.16(95%信頼区間1.06-1.27))。いずれの死亡リスク上昇も統計学的に有意であった。男女別に解析した結果も同様の傾向を示した。

ナトリウムとカリウムは互いに拮抗的に作用し、ナトリウムは血圧を上昇させ、カリウムはナトリウムの排泄を促進し血圧を下げることはよく知られている。ナトリウムのほとんどは食塩(塩化ナトリウム)から摂取される。日本人の食塩(ナトリウム)摂取量は減少傾向にあるが、国際的には今なおかなり高く、その多くは醤油、味噌などの調味料や漬物など加工食品から摂取される。また日本人のカリウム摂取量は欧米に比べて少ないため、Na/K比が高い特徴がある。カリウムの主な摂取源は野菜や果物である。将来の脳卒中や心臓病を予防するためには、食塩摂取量をできるだけ減らすと共に、野菜や果物からのカリウムの摂取を増やして、Na/K比を低下させるのが重要であることが日本人を代表する集団の長期追跡研究で明らかになった。

本報告は日本およびアジアからは初めてのものである。

文責

社会医学講座(公衆衛生学) 三浦 克之

後天性QT延長症候群の遺伝的背景

The genetic underlying acquired long QT syndrome: impact for genetic screening.

European Heart Journal 2015, in press. DOI:http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv695. PMID: 26715165

執筆者

Hideki Itoh, Lia Crotti, Takeshi Aiba, Carla Spazzolini, Isabelle Denjoy, Veronique Fressart, Kenshi Hayashi, Tadashi Nakajima, Seiko Ohno, Takeru Makiyama, Jie Wu, Kanae Hasegawa, Elisa Mastantuono, Federica Dagradi, Matteo Pedrazzini, Masakazu Yamagishi, Myriam Berthet, Yoshitaka Murakami, Wataru Shimizu, Pascale Guicheney, Peter J Schwartz, Minoru Horie.

概要

後天性QT延長症候群は薬剤、低カリウム血症、高度徐脈などでQT延長、致死性不整脈が出現する病態であり、遺伝的背景が潜在していることがある。本研究は国内8施設とフランス、イタリアの3ヶ国による国際共同研究で、後天的要因によってQTc間隔が480ms以上に延長した188症例(5520歳, 女性140例)を1010家系2379症例の先天性QT延長症候群と比較した。

後天性QT延長症候群のQTc間隔は45339msで先天性QT延長症候群家系の保因者より短いが、非保因者より延長していた。遺伝子検索の結果、53例(28%)に47変異が同定され、変異同定率は日本人と白人の人種間による差を認めなかった。後天性QT延長症候群ではKCNH2遺伝子の変異が高率であった。また有症候者、40歳未満での発症、後天的要因がない状態でのQT間隔の延長が遺伝子変異の存在に関与する背景であった。

後天性QT延長症候群の臨床病態から遺伝子検査の必要性を考慮し、検査に要する費用を削減することで費用対効果が期待できると考えられる。

文責

内科学講座(循環器・呼吸器) 堀江 稔

筋硬直性ジストロフィー患者さんにおける心臓伝導障害の機序を明らかにした

Splicing misregulation of SCN5A contributes to cardiac conduction delay and heart arrhythmia in myotonic dystrophy.

Nature Communications 2016 Apr 11;7:11067. doi: 10.1038/ncomms11067.

執筆者

Fernande Freyermuth, Frederique Rau, Yosuke Kokunai, Thomas Linke, Chantal Sellier, Masayuki Nakamori, Yoshihiro Kino, Ludovic Arandel, Arnaud Jollet, Christelle Thibault, Muriel Philipps, Serge Vicaire, Bernard Jost, Bjarne Udd, John Day, Denis Duboc, Karim Wahbi, Tsuyoshi Matsumura, Harutoshi Fujimura, Hideki Mochizuki, Francois Deryckere, Takashi Kimura, Nobuyuki Nukina, Shoichi Ishiura, Vincent Lacroix, Amandine Campan-Fournier, Vincent Navratil, Emilie Chautard, Didier Auboeuf, Minoru Horie, Keiji Imoto, Kuang-Yung Lee, Aurice Swanson, Adolfo Lopez de Munain, Shin Inada, Hideki Itoh, Kazuo Nakazawa, Takashi Ashihara, Eric Wang, Thomas Zimmer, Denis Furling, Masanori Takahashi, Nicolas Charlet.

概要

筋硬直性ジストロフィーは19番染色体のミオトニンプロテインキナーゼ(DMPK)遺伝子の3’非翻訳領域のCTG反復配列の異常な伸長が原因となるトリプレット病の一つであるが、心伝導障害を引き起こすメカニズムは解明されていなかった。本研究は国内外の大学・研究所との共同研究であり、分子生物学、電気生理学、コンピュータシミュレーションを用いたトランスレーショナル研究で、筋強直性ジストロフィー症の心伝導障害の原因が心筋ナトリウムチャネルの選択的スプライシングの障害によって発症することを解明した。延長したCTGリピートが転写制御因子であるMBNL1に結合し、胎児型から成人型へのスプライシングの切り替えが障害され、loss of functionタイプ(機能抑制型)のナトリウムチャネルが発現し続けることが原因であることが示唆された。

これらの病態解明は、CTGリピートと転写制御因子の結合に作用する新たな治療法の開発に発展する可能性を有する。

文責

内科学講座(循環器・呼吸器) 堀江 稔

全身でGFPを発現するカニクイザルの作製

Generation of transgenic cynomolgus monkeys that express green fluorescent protein throughout the whole body

Scientific Reports 2016 April 25 DOI: 10.1038/srep24868 PMID: 27109065

執筆者

Seita Y, Tsukiyama T, Chizuru Iwatani C, Tsuchiya H, Matsushita J, Azami T, Okahara J, Nakamura S, Hayashi Y, Hitoshi S, Itoh Y, Imamura T, Nishimura M, Tooyama I, Miyoshi H, Saitou M, Ogasawara K, Sasaki E & Ema M

概要

これまで多くのヒト疾患モデル動物が遺伝子改変が容易なマウスやラットなどのげっ歯類を用いて開発されてきました。しかし、げっ歯類モデルではヒト病態を再現できない例がアルツハイマー病やパーキンソン病を含め報告されているため、よりヒトの病態を忠実に再現できる非ヒト霊長類モデルの開発が求められてきました。今回動物生命科学研究センターは、レンチウイルスベクター法を用いて、緑色蛍光タンパク質(GFP)を全身で発現するカニクイザルを作製することに、世界で初めて成功しました。カニクイザルにおいて、CAGプロモーターは全身性の遺伝子発現を可能にすること、従来の受精卵へのウイルスのインジェクションを、より早期の未受精卵へインジェクションすることでモザイク状の感染を抑え、細胞への均一な感染を可能にすることで、均一な外来遺伝子の発現を達成できることを明らかにしました。

今回作製されたGFPカニクイザルは、今後臓器移植や細胞移植研究に用いられる予定です。また、今回確立した遺伝子改変技術を用いて、アルツハイマー病などのヒト神経難病モデルカニクイザルが作製される予定です。これを用いることによって神経難病に対する前臨床研究が大きく前進するものと期待されます。

文責

動物生命科学研究センター 清田 弥寿成

中年期のミルク摂取と死亡時における黒質神経細胞密度の関係

Midlife milk consumption and substantia nigra neuron density at death

Neurology 2016;86:1-8; DOI:10.1212/WNL.0000000000002254 PMID: 26658906

執筆者

Robert D. Abbott, G. Webster Ross, Helen Petrovitch, Kamal H. Masaki, Lenore J. Launer, James S. Nelson, Lon R. White, Caroline M. Tanner.

概要

ハワイ在住の日系アメリカ人男性を対象とした調査で、パーキンソン病の発症とミルクの摂取量に関連があることがわかった。またこの関連は非喫煙者に限って認められた。本研究結果は、Time、NBC News、U.S.Newsなどを通じて全米で報道されている。

対象となったハワイ住民は1960年代に40~70歳位であり、2000年前後に死体解剖を受けている。1980年代初頭にハワイで供給されたミルクには有機塩素系農薬であるヘプタクロルエポキサイドが混入していたと報道されており、本研究対象者は少なくとも当該時期には汚染されたミルクを摂取していた可能性がある。

死体解剖を受けた449名の黒質(中脳の一部で、ここから放出されるドパミンの量が不十分になるとパーキンソン病を発症すると考えられている)の神経細胞密度、および脳内に残存するヘプタクロルエポキサイドを検査し解析を行ったところ、非喫煙者では、ミルクの1日摂取量が16オンス(約470ml)を超える者の黒質神経細胞密度が有意に低かった。また非喫煙者では、ミルク摂取量が多くなるに従いパーキンソン病発症率が上昇し、ヘプタクロルエポキサイドが検出される割合も高かった。

パーキンソン病やレビー小体型認知症では、黒質神経細胞の変性があることは定説である。本研究では、パーキンソン病およびレビー小体型認知症であると診断された対象者を除外した上でのミルク摂取による黒質神経細胞密度の変化率(1日のミルク摂取量16オンス以下を基準として16オンス超を比較)も解析した。その結果、非喫煙者ではミルク16オンス/日超を摂取すると黒質神経細胞が有意に減少することが示された。

喫煙経験者では上記のような関連は認めなかった。

本研究により、ミルク摂取と関連して、臨床的なパーキンソン症状に先行して黒質神経細胞の減少が起こりえることがわかった。この機序としてヘプタクロルエポキサイドの影響が示唆されるが、喫煙の神経保護効果と合わせて、今後さらなる研究・熟考を要する。

文責

アジア疫学研究センター Robert D. Abbott、 社会医学講座(公衆衛生学部門) 伊藤 隆洋

プリオンタンパク質および心筋型トロポニンTをマーカーとする成体心筋組織の間隙細胞は拍動する心筋細胞へと自発的に成長する

Prion protein- and cardiac troponin T-marked interstitial cells from the adult myocardium spontaneously develop into beating cardiomyocytes

Scientific Reports, 4, 7301; DOI:10.1038/srep07301 (2014) PMID: 25466571

執筆者

Mariko Omatsu-Kanbe, Yuka Nishino, Nozomi Nozuchi, Hiroyuki Sugihara and Hiroshi Matsuura.

概要

成体マウスの心室組織から調製した「心筋細胞を除いた分画」中に、培養数日後から自発的に大きく成長し拍動を始める細胞が存在することが発見され、その特徴的な形態からatypically-shaped cardiomyocytes(ACMs)として同定されている。ACMsの多くは多核であり、ペースメーカー細胞に類似した自動性を示す。また、新生仔から老齢にいたるまで心室組織に存在する。

今回、心筋前駆細胞のマーカーとして知られるプリオンタンパク質(Prion protein, PrP, CD230)がACMsの細胞膜に強く発現していることを見いだし、心筋型トロポニンT(cardiac troponin T, cTnT)との共発現を指標として、ACMsを識別する方法を確立した。

ACMsの増殖は観察されなかったが、小型で丸い形状のPrP陽性細胞が遊走し、拍動しているACMsに融合することによって、大型で複雑な形態の多核細胞に成長することが確認された。また、マウス心室組織の心筋細胞間隙にPrPとcTnTを共発現する細胞(PrP+cTnT+細胞)が存在することがわかった。これらのPrP+cTnT+細胞は、孤立あるいはクラスター状の細胞として見いだされ、native ACMsであると考えられた。さらに、ヒト心室組織においても同様のPrP+cTnT+細胞が存在することが明らかになった。

【結論】 ACMsは、マウスおよびヒト心室組織において、PrP+cTnT+細胞として生涯にわたって存在していることが示唆された。ACMsは細胞単離などの周辺微小環境の変化により、単独で、あるいは細胞融合を経て自発的に拍動細胞へと成長する可能性があると考えられる。

文責

生理学講座 細胞機能生理学 尾松 万里子

プロラクチン誘導蛋白質( Prolactin-Induced Protein :PIP) のヒト皮膚への作用について: PIPに含まれるアスパラギン酸ぺプチダーゼ(Aspartic Peptidase)の角質層への消化作用と、表皮角化細胞の増殖誘導作用

Effect of Prolactin-Induced Protein on Human Skin: New Insight into the Digestive Action of this Aspartic Peptidase on the Stratum Corneum and its Induction of Keratinocyte Proliferation.

Journal of Investigative Dermatology 2014 Oct 14 PMID: 25313533

執筆者

Sugiura S, Tazuke M, Ueno S, Sugiura Y, Kato I, Miyahira Y, Yamamoto Y, Sato H, Udagawa J, Uehara M, Sugiura H.

概要

これまで臨床的には、汗の溜まりやすい部位から湿疹が始まったり、乳幼児の唾液の付きやすい部位に湿疹がしばしば好発することは知られてきましたが、それらの原因は明らかにされていませんでした。

今回我々は、汗や唾液に多く含まれるProlactin-Induced Protein (PIP) という分子に着目し、研究しました。PIP にはカビが持つ酵素とよく似た配列が含まれるため、その配列が皮膚に悪影響を及ぼすのではないかと考えました。

実際にこの配列を模して作ったペプチドをヒトの角質層細胞やヒト皮膚3Dモデルに作用させると、皮膚の表面構造の破壊や、表皮細胞の過剰な増殖を誘導する事がわかりました。

今回の結果は、外的な抗原が無い状況でも、汗や唾液に含まれている PIP が皮膚のバリア機能に悪影響を及ぼし、皮膚の過剰な増殖を誘導する可能性を示しました。

文責

医学部医学科 杉浦 周嗣

神経幹細胞が保たれる仕組みの一端を解明

-神経幹細胞の維持に重要なBre1aの働きを初めて解明-Bre1a, a histone H2B ubiquitin ligase, regulates the cell cycle and differentiation of neural precursor cells

The Journal of Neuroscience 2014 Feb 19; 34(8): 3067-3078. doi:10.1523/JNEUROSCI.3832-13.2014. PMID: 24553946

執筆者

Yugo Ishino, Yoshitaka Hayashi, Masae Naruse, Koichi Tomita, Makoto Sanbo, Takahiro Fuchigami, Ryoji Fujiki, Kenzo Hirose, Yayoi Toyooka, Toshihiko Fujimori, Kazuhiro Ikenaka, Seiji Hitoshi.

概要

脳の再生医療の鍵を握るものとして注目される神経幹細胞は、脳のすべての神経細胞・グリア細胞の源であり、私たち成人の脳にもあって、記憶の形成や気分の安定に重要だと考えられています。神経幹細胞が、動物の一生に亙って自分自身を維持するためには、増殖と分化のバランスをうまく調節する必要があります。増殖とは、すなわち、細胞分裂(1個の細胞が分裂して2つの細胞になる過程を細胞周期と呼びます)の積み重ねであり、1回の細胞周期にかかる時間が重要になってきます。神経幹細胞では、胎児期に細胞周期がどんどん伸びていき、成人の脳では遂に非常にゆっくりとしか分裂しなくなると考えられています。この”非常にゆっくりとしか分裂しない”という性質は、さまざまなタイプの幹細胞において、遺伝子変異のリスクを減らす(すなわち腫瘍化を防ぐ)という意義があるのだろうと、推測されています。

今回我々は、自然科学研究機構・生理学研究所の池中一裕教授らとの共同研究で、神経幹細胞の維持機構を詳しく解析しました。神経幹細胞の細胞周期と分化のバランスをとるためには、両方を調節している因子があるはずだと考え、Bre1aという遺伝子を同定しました。Bre1aは、細胞のDNAが巻き付いているヒストンと呼ばれるタンパク質の1つ、H2Bをユビキチン化する酵素です。我々は、Bre1aが神経幹細胞の分化と細胞周期を制御していることを、初めて発見しました。脳腫瘍の1つであるグリオーマでも、この分子メカニズムが働いていると推定され、グリオーマの治療技術の進歩にも期待できる研究成果です。

本研究は文部科学省科学研究費補助金の補助を受けて行われました。また、三共生命科学研究振興財団(現・第一三共生命科学研究振興財団)およびアステラス病態代謝研究会からの研究助成金による支援を受けました。

文責

生理学講座 統合臓器生理学部門 等 誠司

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後糖負荷による消化管運動の増強 ―cine MRIを用いた解析―

Enhanced Intestinal Motility during Oral Glucose Tolerance Test after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Preliminary Results Using Cine Magnetic Resonance Imaging

PLoS One. 2013 Jun 18;8(6):e65739. Print 2013. PMID: 23823622

執筆者

Vo Nguyen Trung, Hiroshi Yamamoto, Akira Furukawa, Tsuyoshi Yamaguchi, Satoshi Murata, Masahiro Yoshimura, Yoko Murakami, Shigetaka Sato, Hideji Otani, Satoshi Ugi, Katsutaro Morino, Hiroshi Maegawa, Tohru Tani

概要

先進医療として当院でも2011年から施行している腹腔鏡下スリーブ状胃切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy:LSG)による2型糖尿病(T2DM)の改善メカニズムにGLP-1の過剰分泌が深く関与していることが考えられているが、LSG後糖負荷によるGLP-1過剰分泌の理由は明らかにされていない。今回我々は、肥満外科治療に関わる消化器外科、糖尿病内分泌内科および放射線医学講座の共同研究として、cineMRIを用いてLSG前後に消化管運動の解析を行い、GLP-1過剰分泌のメカニズムに考察を加えたので報告する。

【方法】BMI35以上の12人(6人がT2DM)の高度肥満症の患者にLSGを施行した。術前および術後3ヶ月に空腹時グレリンおよびHbA1cを測定し、75gOGTT後血糖・インスリン・GLP-1を測定した。さらにOGTT前後にcineMRIによる消化管運動の解析を行った。

【成績】体重、BMI、グレリンはすべての患者の術後に有意に低下した。DM患者では、HbA1c、HOMA-IRは術後有意に低下し、糖負荷後のインスリン・GLP-1の過剰分泌を伴う耐糖能異常の改善を認めた。すべての患者で、術後OGTT15分後の消化管運動は亢進していた。

【結論】LSG後糖負荷によるGLP-1過剰分泌メカニズムに消化管運動の亢進が関与している可能性がある。

※ PLoS Oneは無料電子ジャーナルで、本論文の掲載ページから、cineMRIの動画を閲覧できます。(PLoS One. 2013 Jun 18;8(6):e65739. Print 2013.)

文責

外科学講座 山本寛

血圧と全栄養関連解析

A nutrient-wide association study on blood pressure.

Circulation. 2012 Nov 20;126(21):2456-64. PMID: 23093587

執筆者

Tzoulaki I, Patel CJ, Okamura T, Chan Q, Brown IJ, Miura K, Ueshima H, Zhao L, Van Horn L, Daviglus ML, Stamler J, Butte AJ, Ioannidis JP, Elliott P.

概要

系統的な偏りのない栄養素と血圧の関連性を検討するために全栄養関連解析(nutrient-wide approach study)を実施した。

栄養と血圧に関する国際共同研究であるINTERMAP研究(International Study of Macro/Micronutrients and Blood Pressure)に参加した40-59歳の4,680人を対象として,無作為に半分に分け,それぞれ検討用データセットとテスト用データセットとした。

外部妥当性の検討には米国国民健康・栄養調査(US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES))の4期(1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006)のデータを用いた。INTERMAP研究,NHANESはいずれも横断研究である。

検討用データセットを用いて,重回帰分析にて82種類の栄養素および3種類の尿中電解質と収縮期,拡張期血圧の関連を検討し,統計的に有意な関連があった栄養素については,INTERMAPのテスト用データセットを用いて内部妥当性を,NHANESデータを用いて外部妥当性を検討した(偽陽性率は検討用データセットで5%未満とし,内部妥当性,外部妥当性の検討ではP<0.05を有意とした)。

妥当性を検討した栄養素では,アルコールと尿中Na/K比は収縮期血圧と正の関連を示し,食事性のリン,マグネシウム,鉄,ビタミンB1,葉酸,ビタミンB2は収縮期血圧と負の関連を示した。さらに食事性の葉酸とビタミンB2は拡張期血圧とも負の関連を示した。NHANESデータにおいて,収縮期血圧は,栄養素の摂取量1SD増加ごとに0.97mmHg(リン)から0.39mmHg(葉酸)までの低下を示した。食事に加えてサプリメントからの栄養素摂取状況と血圧の関連を検討したところ,葉酸,ビタミンB1,ビタミンB2との関連は弱くなったが,統計的に有意な関連を示した他の栄養素については概ね同様の結果を得た。

これまで弱い関連しか示されてこなかったビタミンB群と血圧の間に有意な負の関連を認めた。本解析により,系統的な偏りのない栄養素と血圧の関連を評価できたといえる。

文責

社会医学講座(公衆衛生学) 三浦 克之

セボフルランは活性酸素による心筋傷害を抑制して虚血再灌流傷害から心臓を保護する

Sevoflurane Protects Ventricular Myocytes Against Oxidative Stress-Induced Cellular Ca2+ Overload and Hypercontracture

Anesthesiology 2013 Sep; 119:606-20.

執筆者

Akiko Kojima, Hirotoshi Kitagawa, Mariko Omatsu-Kanbe, Hiroshi Matsuura, Shuichi Nosaka

概要

虚血に陥った心筋を救済するためには冠状動脈の血流の再開(再灌流)が必須であるが,この虚血心筋の再灌流は必ずしも心機能の回復につながるとは限らず,逆に不整脈(再灌流不整脈),収縮機能の回復遅延(stunned myocardium),さらには心筋細胞死(reperfusion-induced cell death)等のさまざまな傷害を伴うことが知られている(心筋虚血再灌流傷害)。

一方,セボフルラン,イソフルラン,デスフルランなどの吸入麻酔薬は虚血再灌流傷害から心筋を保護することが知られている。本研究は,心筋虚血再灌流傷害の発生に密接に関与すると考えられている活性酸素(過酸化水素)による細胞内Ca2+過負荷を実験モデルとして用いて,セボフルランの心筋保護作用を検討したものである。

その結果,過酸化水素は 1) 筋小胞体リアンジン受容体(RyR2)からのCa2+リークを促進すること,2) Ca2+/カルモジュリン依存性タンパクキナーゼ(CaMKII)の活性化を介してL型Ca2+電流(ICa,L)を増強することにより心筋細胞に不可逆的なCa2+過負荷を誘発し細胞死を惹起することがわかった。臨床使用濃度のセボフルランは,RyR2からのCa2+リーク,CaMKIIの活性化,ICa,Lの増強,のいずれに対しても抑制作用を発揮して,過酸化水素によるCa2+過負荷の発生を抑えて心筋細胞を保護することがわかった.。

結論:心筋虚血再灌流傷害は,主に心筋細胞のCa2+輸送タンパク質(RyR2,ICa,L)やその調節因子(CaMKII)の機能が亢進して細胞内Ca2+ホメオスターシスの破綻をきたすことが原因と考えられた。また,セボフルランはこれらのCa2+輸送タンパク質ならびにその調節因子に作用して細胞内Ca2+制御機構を正常化することにより,心筋細胞を虚血再灌流傷害から保護すると考えられた。このセボフルランの作用は,虚血性心疾患の心筋保護薬の開発に新たな情報を提供する可能性がある。

文責

麻酔学講座 小嶋 亜希子

胃癌術後におけるアディポネクチンの低下と術後感染リスクの関連

Association between reduction of plasma adiponectin levels and risk of bacterial infection after gastric cancer surgery

PLOSone 2013;8(3):e56129. Doi: 10. 1371/journal pone.0056129. Epub 2013 Mar 8 PMID: 23520452

執筆者

Hiroshi Yamamoto, Kazuhisa Maeda, Yoshitaka Uji, Hiroshi Tsuchihashi, Tsuyoshi Mori, Tomoharu Shimizu, Yoshihiro Endo, Aya Kadota, Katsuyuki Miura, Yusuke Koga, Toshinori Ito, Tohru Tani

概要

胃癌をはじめとする腹部外科手術の様々な疾患に対して術式が標準化・定型化される昨今、術後の合併症を規定する因子は、手術の困難性を反映する手術時間や出血量もさることながら、患者因子が大きく寄与することがわかってきた。具体的な危険因子としては、肥満と糖尿病をはじめとするメタボリックシンドロームの合併が挙げられる。メタボリックシンドロームのマスター分子と言われているアディポネクチン(APN)は、肥満患者で低下し、抗糖尿病・抗高血圧・抗動脈硬化作用の他に抗炎症作用をもつことが知られている。これまで我々は、周術期血中APNの測定意義について検討し、腹部外科手術前後で血中APN値が低下し、その前後比は術後感染症を予測するマーカーになることを報告した(肥満研究2008)。

今回胃癌待機手術患者を対象に、APN術前後比(術後1日目のAPN / 術前のAPN)を含め術後感染症に寄与する因子について検討した。術後感染症の有無で群間比較したところ、有意差を認めた因子は、年齢・ASA・DMの既往・手術時間・出血量・手術術式・CRP・術前血中APN値およびAPN術前後比であった。多変量回帰分析では、DMの既往と血中ADN術前後比が術後感染症に寄与していた。ROC曲線から、術前後血中APN比は術後感染症発生予測において、感度・特異度とも高い傾向にあり、術後1日目のCRP・手術時間・出血量よりも有意に優れていた。

術前後血中APN比が胃癌手術術後感染の有無を予測する上で重要な因子であり、手術時間・出血量・術後1日目のCRPよりも有用であることが示された。現在RCTが進行中の胃癌術後(胃全摘術)の抗菌剤の予防投与においても、術前後ADN ratioは菌培養の結果がまだ得られない術後1日目に術後感染症を予測でき、抗菌剤使用の継続を判断する上で有用な指標となり得る可能性がある。

文責

外科学講座 山本 寛

インスリン抵抗性患者に観察される骨格筋リポプロテインリパーゼ活性低下がミトコンドリア機能を低下させる

Regulation of Mitochondrial Biogenesis by Lipoprotein Lipase in Muscle of Insulin Resistant Offspring of Parents with Type 2 Diabetes

Diabetes 2012 in press (April) PMID: 22368174

執筆者

Morino K, Petersen KF, Sono S, Choi CS, Samuel VT, Lin A, Gallo A, Zhao H, Kashiwagi A, Goldberg IJ, Wang H, Eckel RH, Maegawa H, Shulman GI

概要

糖尿病発症早期には骨格筋におけるインスリンの作用不全(インスリン抵抗性)が観察されるが、そのメカニズムとして、骨格筋細胞内に高脂肪食や運動不足といった環境因子によって異所性に脂肪が蓄積する事によりインスリン細胞内情報伝達が障害される可能性が示唆されている。異所性脂肪蓄積の原因として肥満や運動不足のみならずミトコンドリアの機能不全の存在を報告されている。本研究では、インスリン抵抗性被検者で観察される骨格筋ミトコンドリア機能低下の原因を探求する目的で、インスリン抵抗性被検者の筋生検サンプルでDNA micro arrayを行い、mRNA発現を健常者と比較した。その結果、250遺伝子に有意な差を認めた。脂肪酸酸化の遺伝子群はインスリン抵抗性被検者で有意に低下していた。そこで、骨格筋培養細胞を用いて上記250遺伝子に対してRNAiによる遺伝子knock downによる網羅的な検索を行い、新規ミトコンドリア調節因子を探索した結果、Lipoprotein Lipase (LPL)を同定した。LPL発現はインスリン抵抗性被検者でmRNA、タンパク発現ともに有意に低下しており、ミトコンドリア密度とLPL発現が相関する事も確認された。LPLが2型糖尿病で低下する事は古くから知られており、高脂血症の原因の一つと考えられるが、我々の研究結果はLPL低下がミトコンドリア機能異常の原因である可能性を示唆している点において新たな発見である。培養細胞において、LPL RNAiによる遺伝子ノックダウンはミトコンドリア密度・蛋白質・酸化能を低下させた。細胞内への脂肪流入自体がミトコンドリアを調節していると考え、脂肪取り込みの重要な因子であるCD36(fatty acid transporter)をRNAiで処理したところ、LPL同様にミトコンドリアを減少させた。我々はPPARDが骨格筋細胞内の脂肪流入センサーであると考え、PPARDもRNAiで処理したところミトコンドリアの減少が確認された。

結論:インスリン抵抗性被検者で観察されたミトコンドリア密度低下の原因としてLPLの関与が示唆された。LPL-CD36-PPARD経路が骨格筋への脂肪流入の程度を感知し、ミトコンドリア・脂肪酸酸化を調節している可能性がある。本研究は糖尿病発症機序解明や肥満治療への新たなアプローチへと発展する可能性がある。

文責

糖尿病内分泌内科 前川 聡

高リスク症例に対する両側内胸動脈バイパスの生命予後改善効果は術後早期から出現する

Off-pump bilateral versus single skeletonized internal thoracic artery grafting in high-risk patients.

Circulation. 2011;124:S130-4. PMID: 21911802

執筆者

Takeshi Kinoshita, Tohru Asai, Tomoaki Suzuki, Atsushi Kambara, Keiji Matsubayashi.

概要

冠動脈バイパス術は、冠動脈狭窄病変の末梢側にバイパス血管を吻合することで心筋虚血を解除する。1960年代に誕生以来、様々な検証の中で強力な生命予後改善と心筋梗塞予防効果を持つことが証明されてきた。当初は大伏在静脈のみを用いてバイパスを行っていたが、1980年代に内胸動脈の優れた長期開存性に基づく良好な生命予後が示されてからは、内胸動脈を最も還流域が広い左前下行枝にバイパスすることは必須の術式となった。その後、対側の内胸動脈も同時に用いることの付加価値が検証された結果、両側内胸動脈バイパスのさらなる生命予後改善効果が示されたが、その効果の出現には術後10年近い時間を要することも明らかになった。そのため両側内胸動脈バイパスは高齢者や合併疾患の多い高リスク症例に対しては敬遠される傾向があった。しかし、これまでの検証で対象となったのは、若年で合併症が少ない低リスク症例であり、高リスク化する現代の冠動脈疾患患者を反映しているとは言い難かった。そこで我々は過去10年に滋賀医科大学で単独冠動脈バイパス術手術を施行した患者から術前因子から高リスク症例を抽出、群間に存在する患者選択バイアスを傾向スコアマッチング法にて調整したのち、両側内胸動脈バイパスの安全性と遠隔成績を片側内胸動脈バイパスとの比較で検証した。その結果、高リスク症例において両側内胸動脈バイパスは術後2、3年の比較的早期から生存率、心イベント回避率を改善することが証明された。本研究の意義は、高リスク症例では両側内胸動脈バイパスの生命予後改善効果を術後早期から認めた点にあり、患者の高リスク化が著しい現代の冠動脈疾患の治療戦略に大きな影響を与え得る。

文責

心臓血管外科 木下 武

血液生化学値を規定する46遺伝子を同定

Genome-wide association study of hematological and biochemical traits in a Japanese population. *

(*オーダーメイド医療実現化プロジェクト(滋賀医大附属病院を含む12機関)の臨床試料を用いた研究)

Nature Genetics 2010;42:210-5. PMID: 20139978

執筆者

Kamatani Y, Matsuda K, Okada Y, Kubo M, Hosono N, Daigo Y, Nakamura Y, Kamatani N.

概要

バイオバンク・ジャパンに保存された14,700人分のゲノムDNAについて50万個の遺伝子多型を高速大量タイピングシステムにより決定した。このデータを関連解析により解析した結果、血液検査で測定される総タンパク質、アルブミン、ヘモグロビン、γ-GTPなどの酵素値や尿酸、クレアチニン、BUN、白血球数、赤血球数などの値と関連する重要な46個の遺伝子を同定した。本研究結果は血液検査値が遺伝素因により違うことを示しており、今後は遺伝情報にもとづいた個人ごとの検査値の基準値設定が必要となる。またこういった情報を統合することで、これらの検査値異常をきたす疾患の診断や治療の開発や個別化医療に貢献すると期待される。

文責

総合がん治療学講座・腫瘍内科 醍醐 弥太郎

Transient Receptor Potential Canonical チャネルを通るCa2+の流入が心筋のカルシウムパラドックス傷害の発生に関わっている。

Ca2+ paradox injury mediated through TRPC channels in mouse ventricular myocytes.

Br J Pharmacol 2010 Dec; 161:1734-1750. PMID: 20718730

執筆者

Kojima A, Kitagawa H, Omatsu-Kanbe M, Matsuura H, Nosaka S.

概要

心臓をいったんCa2+を含まない溶液で短時間灌流した後に再びCa2+を含む溶液で灌流すると、急激な細胞内Ca2+濃度の上昇とそれに起因する細胞拘縮、電気的・機械的活動性の消失、ミトコンドリアへのCa2+蓄積、細胞内タンパク質(ミオグロビン、LDH、CPK)の逸脱等を特徴とするカルシウムパラドックス傷害が発生する。一方、狭心症や急性心筋梗塞などの虚血性心疾患では、虚血心筋への血流が再開されたときに、同様の細胞内Ca2+過負荷を特徴とする心筋虚血再灌流傷害が発生し、その原因の一つとしてカルシウムパラドックス傷害の関与が示唆されている。

本研究論文では、このカルシウムパラドックス傷害の発生に関わる分子・細胞内機構を明らかにする目的で、共焦点レーザー顕微鏡を用いた細胞内Ca2+イメージング法、パッチクランプ法および免疫細胞化学法を単離マウス心室筋細胞に適用して、検討を行った。その結果、1) カルシウムパラドックス傷害の発生に、近年心臓不整脈や心肥大に関わることが明らかにされているTransient Receptor Potential Canonical (TRPC) チャネル(その中でも特にTRPC1アイソフォーム)を通るCa2+の流入が関与していること、2) そのTRPCチャネルの活性化には、Ca2+を含まない溶液で灌流中に発生する筋小胞体内のCa2+含量の減少が寄与していること、が明らかとなった。

本研究は、心筋虚血再灌流傷害の発生にTRPCチャネルを介するCa2+流入が関わっているという新しい可能性を示唆したものである。

文責

麻酔学講座 小嶋 亜希子

セボフルランはTransient Receptor Potential Canonical チャネルの活性化を抑制することにより,カルシウムパラドックスを介するCa2+過負荷から心室筋細胞を保護する。

Sevoflurane protects ventricular myocytes from Ca2+ paradox-mediated Ca2+ overload by blocking the activation of transient receptor potential canonical channels.

Anesthesiology 2011 Sep; 115:509-522.

執筆者

Kojima A, Kitagawa H, Omatsu-Kanbe M, Matsuura H, Nosaka S.

概要

セボフルラン、イソフルランなどの吸入麻酔薬は、心筋虚血再灌流傷害の発生を抑制することが知られており、この作用は,周術期にみられる吸入麻酔薬の心筋保護作用として注目されている。

本研究論文では、セボフルランのもつ心筋保護作用の分子基盤を明らかにする目的で、心筋虚血再灌流傷害の一因であるカルシウムパラドックス傷害を実験モデルとして、それに対するセボフルランの効果を検討した。単離マウス心室筋細胞を用いて、共焦点レーザー顕微鏡による細胞質内と筋小胞体内のCa2+濃度の計測、およびパッチクランプ法によるTRPCチャネル電流の記録を行った。その結果、1) 臨床使用濃度(3%)のセボフルランはカルシウムパラドックスの発生を大きく抑制すること、2) セボフルランは筋小胞体リアノジン受容体からのCa2+リークを抑制し筋小胞体内Ca2+含量を保持すること、3) セボフルランはTRPCチャネルに対して直接にブロック作用をおよぼすこと、が明らかとなった。

本実験結果により、セボフルランは、1) TRPCチャネル活性化のトリガーである筋小胞体内Ca2+含量の減少を抑えること、および2) TRPCチャネルに直接ブロック作用をおよぼすこと、の2つのメカニズムを介してカルシウムパラドックスの発生を抑制すると考えられた。このように、セボフルランはTRPCチャネルの活性化に対して抑制作用をもち、この作用がセボフルランのもつ心筋保護効果の分子基盤の一つであると考えられた。

文責

麻酔学講座 小嶋 亜希子

肺がんの発症に関連する遺伝子を同定

-肺がん発症に2つのがん関連遺伝子(TERT、TP63)が関係することを解明-Variation in TP63 is associated with lung adenocarcinoma susceptibility in Japanese and Korean populations. **,***

Nature Genetics 2010;42:893-6. PMID: 20871597

(*Corresponding author、**オーダーメイド医療実現化プロジェクト(滋賀医大病院を含む12医療機関)試料を用いた研究、***2011年度日本癌学会奨励賞受賞研究)

執筆者

Miki D, Kubo M, Takahashi A, Yoon KA, Kim J, Lee GK, Zo Jl, Lee JS, Hosono N, Morizono T, Tsunoda T, Kamatani N, Chayama K, Takahashi T, Inazawa J, Nakamura Y, Daigo Y*.

概要

肺がんは世界的に、がんの死亡の原因として最も頻度が高く、その発生率は東アジアおよび欧米諸国で増加している。我々は、日本人と韓国人の肺腺がん患者2,098人と一般集団11,048人のサンプルを用いて高速大量タイピングシステムによりゲノムワイド関連解析を行い、肺腺がんの発症に関わる2つの遺伝子座位としてTERT遺伝子(rs2736100, combined P = 2.91 × 10-11)およびTP63(p63)遺伝子(rs10937405, combined P = 7.26 × 10-12)を同定した。TERT遺伝子のリスク多型を持つ人では、1.27倍、TP63遺伝子のリスク多型を持つ人では、1.31倍、肺腺がんのリスクが高くなっており、さらに、2つのリスク多型を同時に持つ場合の肺腺がんのリスクは4.26倍であった。TERT遺伝子から作られる蛋白質は、染色体末端(テロメア)の反復配列を伸ばす酵素であり、がん細胞などで活性化して細胞の不死化に関与する。一方、TP63遺伝子は、がん抑制遺伝子TP53(p53)と構造的に類似した蛋白質をコードする遺伝子で、そのがん抑制遺伝子としての機能が示されている。これらの結果は、がん抑制遺伝子TP63とがん細胞の生存にもかかわるTERTの遺伝子多型が肺腺がんの発症に強く関与することを示唆しており、肺がんの発症機構の解明のみならず、今後、肺腺がんの治療法や発症リスク診断法の開発に貢献するものと期待される。

文責

総合がん治療学講座・腫瘍内科 醍醐 弥太郎

単一プラットフォーム上に診断薬と治療薬を搭載した超分子ナノキャリアによる可視化ドラッグデリバリーの、膵癌モデルを用いた評価

Visible-drug delivery by supra-molecular nanocarriers directing to single-platformed diagnosis and therapy of pancreatic tumor model.

Cancer Research 70(18);7031-41.2010 PMID: 20685894

Kaida S,Horacio C, Kumagai M, Kishimura A, Terada Y, Sekino M, Aoki I, Nishiyama N, Tani T, Kataoka K.

概要

要旨

癌治療での治療薬や診断薬を癌特異的に送達することのできるドラッグデリバリーシステム(DDS) において、抗癌剤とMRI造影剤の両方を同時に内包した高分子ミセルを作成することで、目に見える薬剤(visible-DDS)を開発し、癌治療の新しい概念を確立した。

方法

DACHPt(活性型oxaliplatin)内包高分子ミセルをモデルとし、作成段階でMRI造影剤のGd-DTPAを結合させ、DACHPt/Gd-DTPA内包高分子ミセルを作成した。担癌マウス(大腸癌(C26)皮下移植モデルおよびヒト膵臓癌(BxPC3)同所(膵内)移植モデル)を作成し、MRI造影効果と抗腫瘍効果を確認した。蛍光X線解析法でPt原子およびGd原子の腫瘍内存在を確認した。

結果および考察

DACHPt/Gd-DTPA内包高分子ミセルはEnhenced Permeability and Retention (EPR)効果を利用して腫瘍内に選択的に送達できるサイズで、血中滞留性も長く、薬剤徐放出性も確認された。MRI造影剤の造影能力の指標である「緩和能」がフリーのGd-DTPA(3.4 mM-1S-1)に比べて20倍もの高い値(80.7 mM-1S-1)を示した。in vitro試験での制癌作用の評価では、ミセルは同濃度のoxaliplatinと比べ遜色ない制癌作用を有した。マウス大腸癌細胞皮下移植モデルおよびヒト膵癌同所移植モデルにおいて、MRIによる著明かつ持続的な腫瘍造影効果を示し、control群およびoxaliplatin投与群に比べ、有意に腫瘍の成長を抑制した。SPring8での蛍光X線解析では、腫瘍内にPtおよびGdが選択的に取り込まれており、両薬剤のco-localizeが証明された。

結論

DACHPt/Gd-DTPA内包ミセルは、腫瘍に選択的に治療薬と診断薬を送達する「目に見えるDDS」という新しい概念を打ち立て、次世代の癌治療薬として臨床応用が期待されるナノデバイスである。

文責

滋賀医科大学外科学講座 貝田 佐知子

ヘリコバクター・ピロリ感染スナネズミにおいて、PPI長期投与は萎縮性胃炎を憎悪させ腺癌の発生を促進する

Long-term proton pump inhibitor administration worsens atrophic corpus gastritis and promotes adenocarcinoma development in Mongolian gerbils infected with Helicobacter pylori.

Gut. 2010 Nov 20. [Epub ahead of print] PMID: 21097844

執筆者

Hagiwara T, Mukaisho K, Nakayama T, Sugihara H, Hattori T.

概要

Helicobacter pylori(H. pylori)感染患者にProton pump inhibitor(PPI)を長期投与すると、胃体部の萎縮性胃炎が増悪するとの報告がある。我々はH. pylori感染スナネズミにPPI長期投与を行い、胃粘膜におこる変化を組織学的に検討した。

各群15匹のスナネズミを4群に分類した。OPZ+HpグループとHpグループにはH.pylori(ATCC43504)を感染させ、OPZ+HpグループとOPZグループにはPPI(Omeprazole)を投与し、コントロールグループは無処置とした。PPIは1日約100 mg/kgを摂取するように餌に混ぜて6ヶ月間投与した。PPI投与開始時期は、炎症が胃体部にまで波及し始めるH.pylori感染6ヶ月後とした。

スナネズミを屠殺後、胃を大弯切開し、胃底腺領域を6等分、幽門腺領域を3等分し、計9分割した。6切片の胃底腺領域に対して、HE染色標本を用いて組織学的に萎縮の割合を測定し、スコア化した。胃底腺領域における壁細胞の完全な欠如をもって萎縮と判定した。粘膜下に発生する異型のない腺管を異所性腺管とし、それとは異なり核異型と構造異型を伴う腺管を腺癌と定義した。【結果及び考察】OPZ+Hpグループでは、Hpグループに比べ、より強い胃底腺領域の萎縮を認めた。異所性腺管はOPZ+Hpグループ(15/15匹)とHpグループ(14/15匹)に認められた。一方、高分化型腺癌がOPZ+Hpグループ(9/15匹)とHpグループ(1/15匹)に認められ、その他の群では、腺癌の発生は認めなかった。

以上よりH. pylori感染状態では、PPI長期投与により萎縮性胃炎の悪化がおこり、腺癌の発生を促進する可能性があることが示唆された。これらの結果から、PPI長期投与を考慮する場合には、まず、H. pyloriの有無を検査し、陽性であれば除菌後にPPIの長期投与することが望まれると結論した。

文責

病理学講座 分子診断病理学部門 向所 賢一

アルツハイマー病治療薬の背景にあるクルクミン誘導体の互変異性とベータアミロイドペプチド結合能との関係

Relationship between the tautomeric structures of curcumin derivatives and their As-binding activities in the context of therapies for Alzheimer's disease.

Biomaterials 31:4179-85, 2010. PMID: 20181392

執筆者

Yanagisawa D, Shirai N, Amatsubo T, Taguchi H, Hirao K, Urushitani M, Morikawa S, Inubushi T, Kato M, Kato F, Morino K, Kimura H, Nakano I, Yoshida C, Okada T, Sano M, Wada Y, Wada KN, Yamamoto A, Tooyama I.

概要

現在日本には約200万人の認知症患者が存在し、その約半数がアルツハイマー病とされ、有効な診断・治療法の開発は学術的のみならず社会的にも重要な課題である。

最近の研究の成果によれば、アルツハイマー病ではベータアミロイドペプチド(As)の凝集が最も早期に生じる病理学的変化であると考えるアミロイド仮説が有力である。アミロイド仮説によれば、As凝集体に特異的に結合する化合物を開発すれば、アルツハイマー病の早期診断薬や治療薬の開発につながると期待される。

研究では、食物成分であるクルクミンが、エノール型とケト型という互変異性の関係にある2種類の構造を持ち、エノール型でAs凝集体に結合し、ケト型で遊離するというメカニズムを明らかにした。この性質を利用して開発した新規化合物(Shiga-Y5と命名)は、水溶液中では、通常、蛍光を持たないケト型をとり、黄色溶液となるが、As凝集体が存在するとエノール型に異性化し凝集体に結合するために、10-30分程度で溶液は赤色に変化し、強い蛍光を発した。As単量体には全く反応しなかった。

本研究の結果は、クルクミン誘導体が、アルツハイマー病の原因物質であるAs凝集体を標的にした新しい診断・治療薬となり得ることを示すとともに、ケト・エノール互変異性に基づく新しい創薬理論を提供した。なお、この研究は、JSTサテライト滋賀の支援を受け、滋賀医科大学、滋賀県、地元企業および長浜バイオ大学の協力を得て行った。文責

分子神経科学研究センター 遠山 育夫

抗Dickkopf-1 (DKK1)抗体は癌細胞から分泌されたDKK1タンパク機能を中和して癌細胞にアポトーシスを誘導する

Wnt inhibitor Dickkopf-1 as a target for passive cancer immunotherapy. **

Cancer Res. 2010;70:5326-36. PMID: 20551066

執筆者

Sato N, Yamabuki T, Takano A, Koinuma J, Aragaki M, Masuda K, Ishikawa N, Kohno N, Ito H, Miyamoto M, Nakayama H, Miyagi Y, Tsuchiya E, Kondo S, Nakamura Y, Daigo Y*

CDCA5タンパク由来の細胞膜透過性ペプチドはERKキナーゼによるCDCA5のリン酸化を選択的に阻害し癌細胞の増殖を抑制する

Phosphorylation and activation of cell division cycle associated 5 by mitogen-activated protein kinase play a crucial role in human lung carcinogenesis. ***

Cancer Res. 2010;70:5337-47. PMID: 20551060

執筆者

Nguyen MH, Koinuma J, Ueda K, Ito T, Tsuchiya E, Nakamura Y, Daigo Y*

概要

(*Corresponding author、**オーダーメイド医療実現化プロジェクト(滋賀医大病院を含む12医療機関)試料を用いた研究、***米国癌学会(AACR) 100th Annual Meeting, Scholar-In-Training Awards受賞研究)

要旨

悪性腫瘍に対する新規の抗体医薬とペプチド医薬の開発に向けた研究:抗DKK1抗体と細胞膜透過性CDCA5由来ペプチドの抗腫瘍効果を検証

抗体医薬

癌細胞特異的に発現する細胞膜タンパク、癌細胞増殖因子として働く分泌タンパクは抗体医薬の有用な治療標的分子と考えられる。我々は分泌タンパクDKK1が肺癌、食道癌、胃癌、肝癌、胆管癌、膵癌、乳癌、子宮頚癌組織で高レベルに発現し、患者血清中で高値を示して血清診断バイオマーカーとして有用であることを示した。抗DKK1抗体を培養液中に添加することにより癌細胞のアポトーシスが誘導されること、またマウスに移植した癌細胞は抗DKK1抗体の全身投与により増殖が抑制されることから、DKK1を介したシグナル伝達経路は癌の抗体療法の有望な標的と考えられる。

ペプチド医薬

肺癌のゲノムワイドな遺伝子発現情報解析により治療標的分子となるoncoproteinとしてCDCA5 (cell-division-associated 5)を同定し、262例からなる肺癌組織マイクロアレイ解析によりCDCA5が高レベルに発現している症例は有意に予後不良であることを示した。またCDCA5はERK (extracellular signal-regulated kinase)により、Serine 209でリン酸化を受けて、癌細胞の増殖に関わることを明らかにした。そこでCDCA5のSerine 209を含む20アミノ酸と11個のArginine(膜透過性配列)を融合した細胞膜透過性ペプチドを合成して肺癌細胞株の培養液中に添加したところ、ERKによるCDCA5の選択的リン酸化が競合的に阻害され、癌細胞の増殖が抑制された。以上の結果より、CDCA5とERKの酵素基質反応を選択的に阻害するペプチド医薬や低分子化合物は、副作用の少ない有望な肺癌治療薬となる可能性が示唆された。

文責

総合がん治療学講座・腫瘍内科 醍醐 弥太郎

ゲノムワイド相関研究による日本人2型糖尿病発症遺伝子UBE2E2、C2CD4A-C2CD4Bの同定

A genome-wide association study in the Japanese population identifies Susceptibility loci for type 2 diabetes at UBE2E2 and C2CD4A-C2CD4B.

Nat Genet. 2010 Oct;42(10):864-8. PMID: 20818381

執筆者

Yamauchi T, Hara K, Maeda S, Yasuda K, Takahashi A, Horikoshi M, Nakamura M, Fujita H, Grarup N, Cauchi S, Ng DP, Ma RC, Tsunoda T, Kubo M, Watada H, Maegawa H, Okada-Iwabu M, Iwabu M, Shojima N, Shin HD, Andersen G, Witte DR,Jorgensen T, Lauritzen T, Sandbak A, Hansen T, Ohshige T, Omori S, Saito I, Kaku K, Hirose H, So WY, Beury D, Chan JC, Park KS, Tai ES, Ito C, Tanaka Y, Kashiwagi A, Kawamori R, Kasuga M, Froguel P, Pedersen O, Kamatani N, Nakamura Y, Kadowaki T.

概要

糖尿病患者と対照者の全遺伝子の459,359ヶ所のSNPを3段階のケース・コントロールで解析し(1st 糖尿病 4,470人 vs. 対照3,071人, 2nd 2,886人 vs. 3,087人, 3rd 3,622人 vs. 2,356人)、染色体 3番のUBE2E2遺伝子、 染色体15番のC2CD4A-C2CD4B遺伝子が日本人2型糖尿病と関係のあることを発見した。このうち、UBE2E2遺伝子では、塩基配列が対照者と異なると糖尿病発症の危険が1.2倍高くなると推定され、日本人患者の15%がこのタイプと考えられる。

さらに、外国人におけるUBE2E2遺伝子の関与を調べたところ、韓国人や香港人などでは同様の関係が認められたが、フランス人やデンマーク人では糖尿病と関連がなかった。東洋人は、欧米人のように明白な肥満でなくても糖尿病を発症する人が多く、インスリン分泌量が欧米人の半分しかないことが知られており、UBE2E2遺伝子はインスリン分泌不全に関わる可能性が考えられる。文責

内科学講座(糖尿病内分泌・腎臓・神経) 前川 聡

AKT1シグナルにおいて肺癌・食道癌の発生と悪性化に関わる新規診断・治療標的分子を同定

Activation of WD repeat and high-mobility group box DNA binding protein 1 in pulmonary and esophageal carcinogenesis.**

Clin Cancer Res. 2010;16:226-39. PMID: 20028748

執筆者

Sato N, Koinuma J, Fujita M, Hosokawa M, Ito T, Tsuchiya E, Kondo S, Nakamura Y, Daigo Y*

TSC1シグナルにおいて肺癌の発生と悪性化に関わる新規診断・治療標的分子を同定

Activation of an oncogenic TBC1D7 (TBC1 domain family, member 7) protein in pulmonary carcinogenesis.

Genes Chromosomes Cancer. 2010;49:353-67 PMID: 20095038

執筆者

Sato N, Koinuma J, Ito T, Tsuchiya E, Kondo S, Nakamura Y, Daigo Y*

概要

(*Corresponding author、**米国癌学会(AACR) 99th Annual Meeting, Scholar-In-Training Awards受賞研究)

肺癌・食道癌における2つのoncoproteinが織りなす新しいシグナル伝達経路を解明。その治療標的としての可能性と予後予測バイオマーカーとしての有用性を示した。

120症例のヒト肺癌、食道癌組織検体と27,648遺伝子を網羅するcDNAマイクロアレイを用いたゲノムワイドな遺伝子発現情報解析を行い、癌組織で高レベルに発現し、正常臓器では精巣以外に発現を認めない癌精巣抗原(cancer-testis antigen)であり、癌細胞の増殖・生存に関わるoncoproteinであるWDHD1 (WD repeat and high-mobility group box DNA binding protein 1)およびTBC1D7 (TBC1 domain family, member 7)を同定した。独自に開発した肺癌260例、食道癌280例からなる組織マイクロアレイによる解析では、WDHD1もしくはTBC1D7陽性症例は陰性症例に比べて有意に根治的外科手術後の予後が不良であった。またそれぞれの発現を特異的に阻害するsiRNAを癌細胞株に導入すると細胞増殖が著明に抑制された。TBC1D7タンパクの癌細胞内での安定性は、免疫沈降法で同定したTBC1D7に結合するタンパクであるTSC1 (Tuberous sclerosis complex)との相互作用により維持されており、このタンパク間結合を阻害する細胞膜透過性ペプチドの担癌マウスへの投与実験では、癌細胞の増殖抑制が確認された。一方、WDHD1タンパクはAKT1 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1)キナーゼによりリン酸化を受けて安定化していることが明らかとなった。

今回の知見は、癌の診断治療標的として同定したoncoproteinが、癌細胞内で活性化した状態で多彩な癌化シグナルカスケードの一翼を担うことを明らかにしており、癌の分子病態に基づいた治療戦略の開発研究に寄与することが期待される。

文責

総合がん治療学講座・腫瘍内科 醍醐 弥太郎

胎生期特異的メチルトランスフェラーゼDNMT3Lはヒト胎児性癌の増殖に必須の分子であり、胎児性癌の新規マーカーである

DNMT3L is a novel marker and is essential for the growth of human embryonal carcinoma

Clin Cancer Res. 2010 May 15;16 (10): 2751-9. PMID: 20460473

執筆者

Minami K, Chano T,Kawakami T, Ushida H, Kushima R, Okabe H, Okada Y, and Okamoto K.

概要

胎児期特異的メチルトランスフェラーゼであるDnmt3Lは、発生過程において、多分化能をもった細胞、すなわち胚性生殖細胞 (EG)や胚性幹細胞 (ES)、多能性生殖幹細胞(mGS)に特異的に発現している。さらにDnmt3Lのノックアウトマウスでは、胎生初期の生殖細胞発生におけるDnmt3Lが機能しないことにより、精子形成の障害をおこし、不妊となる。

ヒトにおけるDNMT3Lの機能はほとんど明らかになっていなかったが、今回われわれは、胎生期生殖細胞に短期的に発現し将来の精巣機能を決定する胚性因子であるDNMT3Lが、ヒト胎児性癌(精巣腫瘍)の増殖因子であり、かつ新規マーカーであることを示した。男性不妊症は精巣腫瘍発生のリスク因子であることから、今回の研究成果は、妊孕性と精巣腫瘍発生を考える上でDNMT3Lが重要な分子であることを意味する。またDNMT3Lがヒトでも幹細胞遺伝子の一つであることを示唆するものである。

ヒト胎児性癌ではDNMT3Lの抑制によりアポトーシスを誘導できることを示したが、DNMT3Lは、出生後の細胞や成人の生殖細胞、体細胞、体細胞由来の癌のいずれにおいても発現が認められないことから、胎児性癌治療の標的として理想的分子であり、RNA干渉および抗DNMT3L抗体を利用した新規精巣腫瘍治療薬の開発への応用が期待される。

文責

臨床検査医学講座 茶野 徳宏、泌尿器科学講座 岡本 圭生

マウス心室内に拍動する細胞を新しく発見した

A novel type of self-beating cardiomyocytes in adult mouse ventricles.

Biochem. Biophys. Res. Commun. 381, 361-366, 2009.PMID: 19222989

執筆者

Omatsu-Kanbe, M. and Matsuura, H.

マウスにおいて新しく発見した拍動する非定型心筋細胞は心筋胎児型遺伝子の発現を保持しながら老年にいたるまで心臓内に存在する

Self-beating atypically-shaped cardiomyocytes survive a long-term postnatal development while preserving the expression of fetal cardiac genes in mice.

J. Histochem. Cytochem. 58(6), 543-551, 2010.PMID:20197490

執筆者

Omatsu-Kanbe, M., Yamamoto, T., Mori, Y and Matsuura, H.

概要

心臓内に今まで知られていない種類の細胞を発見した。

マウスの心室から心筋細胞を除いた分画を抽出して培養したところ、2~3日目頃から自発的に拍動し始める細胞が存在することを見出した。この細胞は複数の突起をもつなど、通常の心筋細胞とは形態は異なるが、横紋をもち、心筋細胞に特有のタンパク質を発現していた。

また、心臓に存在する心筋幹細胞のマーカータンパク質の発現がみられなかったことから、新しく発見した細胞として「非定型心筋細胞atypically-shaped cardiomyocyte(ACM)」と名付けた。ACMは、心筋胎児型遺伝子の発現を保持しながら老年にいたるまでほぼ一定の数が心臓内に存在していた。今回、心室内に見出された自動性をもつACMが、心室性不整脈の発生に関与している可能性について検討していくことが今後の課題である。

文責

生理学講座・細胞機能生理学 尾松 万里子

カロリー制限による加齢性腎障害抑制効果における抗老化分子Sirt1-オートファジー経路の意義

Calorie restriction enhances cell adaptation to hypoxia through Sirt1-dependent mitochondrial autophagy in mouse aged kidney.

J Clin Invest. 2010 Apr 1;120(4):1043-55. PMID: 20335657

執筆者

Kume S, Uzu T, Horiike K, Chin-Kanasaki M, Isshiki K, Araki S, Sugimoto T, Haneda M, Kashiwagi A, Koya D.

概要

腎臓は老化に伴う機能障害を呈する臓器の一つであるが、その発症・進展に関わる分子機構ならびに抑制機構は明らかにされていない。我々はカロリー制限(CR)が、様々な生物種における寿命延長効果に加え、加齢に伴う腎障害を抑制しうる事から、この分子機構の解明が加齢性腎障害の新たな治療法の確立に繋がるものと考え検討を行った。

加齢マウス腎尿細管細胞では、老化に関わる異常ミトコンドリア(Mt)蓄積を伴う腎障害を認め、これらは12ヶ月齢から更に12ヶ月間のCR(通常食の60%量を摂取)にて有意に改善された。加齢腎尿細管細胞では、低酸素状態で惹起されるべき細胞内浄化機構であるオートファジー活性の障害が認められ、更に、この背景にはインスリンシグナルの亢進、抗老化分子Sirt1活性の低下を介した転写因子Foxo3の転写活性化異常、それに伴うオートファジー関連分子Bnip3発現の低下が関与しうることが確認された。一方、CRマウスの腎尿細管細胞では、Sirt1の活性化、低酸素によるオートファジーの活性化能が保持され、異常Mtの排除が促進されている事が明らかとなった。Sirt1+/-マウスを用いた検討から、加齢腎でのCRによるオートファジー活性の改善作用にSirt1が不可欠である事も確認され、腎臓におけるSirt1-オートファジー経路の役割、加齢に伴う尿細管細胞のストレス応答障害の分子機構が明らかとなった。

近年、オートファジーが各臓器における様々な生理作用や病態形成に関与しうるとの報告がなされており、今回我々は新たに腎臓におけるオートファジーの役割を示した。今後、これらの知見を元に、Sirt1-オートファジー経路と慢性腎臓病進展への関わりを検討し、本経路の活性化を標的とした新たな慢性腎臓病治療の可能性を確立したいと考えている。

文責

内科学講座/生化学・分子生物学講座 久米 真司

サル黒質-視床-前頭前野投射の単一細胞レベルでの同定

Substantia nigra output to prefrontal cortex via thalamus in monkeys. I. Electrophysiological identification of thalamic relay neurons.

J Neurophysiol 102:2933-2945, 2009. PMID: 19692504

執筆者

Ikuo Tanibuchi, Hiroyuki Kitano and Kohnosuke Jinnai

概要

霊長類の大脳基底核-視床-前頭前野(PFC)投射に関してほとんど研究報告がなく不明な点が多い。この研究ではニホンザルの黒質網様部(SNr)から視床背側内側核(MD)・前腹側核(VA)を経由して前頭皮質(FRC)へ至る黒質-視床-皮質投射の電気生理学的特性や投射の局在性について調べた。

最初に、FRC刺激に対する逆行性応答とSNr刺激に対する順行性抑制性反応を観察することによりSNr入力を受ける単一視床-皮質投射ニューロンを同定した。次に、これら視床-皮質投射ニューロンが記録されたMD・VA内の領域を刺激して同部に投射する単一黒質-視床投射ニューロンを見出した。SNr刺激に対する視床皮質ニューロンの順行性応答の潜時は、視床刺激に対する黒質-視床投射ニューロンの逆行性応答の潜時に近似していた。

以上の所見より、SNrから単シナプス性に抑制性入力を受けFRCへ投射するニューロンが視床MD・VAに存在することが単一細胞レベルで実証された。投射の局在性については、MD吻側外側部のニューロンはSNr尾側外側部から入力を受けPFCの主溝より腹側部へ投射していたが、VAニューロンはSNrの吻側~尾側の広範な領域から入力を受けFRCの種々の領野へ投射していることが明らかになった。この経路は、Alexanderら(1986)によって存在が予測されていた大脳皮質-基底核-視床ループの一部を構成していると考えられる。

文責

生理学講座(統合生理学部門) 谷渕 育夫